イタリアはミラノ出身のアルチンボルド。ハプスブルク宮廷を辞した晩年は故郷で活動していました。静物を組み合わせた人物の絵は、ミラノにおいて、まだジャンルが確立していなかった静物画のその後に大きく影響を与えたということです。フィジーノ、ガリーツィア、カラヴァッジョ(彼はミラノ生まれ)

一緒に展示されたアルチンボルド風の寄せ絵と比べても、本家の画力や、機知に富んだ発想力はキレキレでした。アルチンボルドは博物画も描いたそうで、それが個々のモチーフのリアリティを支えていたようです。図はアルチンボルド≪紙の自画像≫≪司書≫≪コック/肉≫、フランチェスコ・ズッキ≪夏≫

夜と死の鳥としての梟も良いよね。●16世紀ドイツ?作者不明の木版画、廃墟と化した日没の墓でしゃれこうべに止まる梟。●17世紀ドイツかオランダ?作者不明の油彩。●19世紀ドイツ、フリードリヒの素描、墓と棺とアザミと梟。この組み合わせ、痛々しくて素敵(笑)

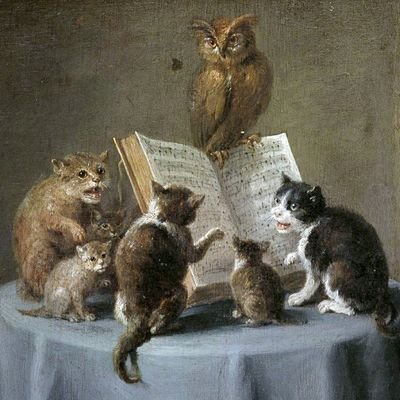

落書き、巡礼者姿の梟さん。ブリューゲルのバベル展で、ボス風の版画に沢山の梟が出てきて、中でも巡礼者姿の梟がツボだったのです。夜の鳥、空想、妄念、狂気の象徴(多分)の梟だらけの版画群でした。梟の出てくる絵って好き。(赤チョークの図は手前味噌の創作物で、実物とは大きく異なります)

冷静に考えて古の巨匠気分だけなら、銀筆よりずっと安価なサンギーヌ(赤チョーク)で十分だと思い直す(笑)美術館のお土産にサンギーヌ売ればいいのに。繊細にして力強く、濃いも薄いも思いのまま。反応がすごく良くて、私みたいな素人でも、思考即描写な感覚があります。大好き。

個人的に。ジョヴァンニ・ベリーニはこういうやつが一番好きです。以前見て、凄く好きだったやつと同じか、似た別のものかは分からないけど。青一色の背景に聖母子だけの簡素な構図。なのにどこまでも澄み渡る透明な空気と清々しい光。人物の硬さを補って余りある。

あと、コルネリス・ファン・スペンドンクの静物画。大体の図版で繊細すぎて色飛んでます。この18世紀辺り独特の静物画(自分で勝手に「きらきらオランダ風美麗系」とか「シャルダンじゃない方」とか呼んでるのだけど)、この一派何なんだろう…。一派かどうかも知らない。ああ、綺麗だな。

富士美詰め●風景画の祖の風景画は見ないで帰れません。●ナティエのパステル画。他の18世紀勢より出展機会少なそう。●さりげにスタイリッシュなサージェント好き。●レノルズとゲインズバラのライバルが並びます。大人が喜ぶ子供の媚びた可憐さに一寸微笑を誘われるも、やっぱレノルズのが上手いw