わが家の庭の昆虫誌。ひらひらと黄色い小さな蝶が飛んできた。11月に蝶が舞うのはめずらしい。夏日に迫る気温に誘われ、よみがえってきたのか。蝶は霊を運んでくるという。黄色が陽の光で金に輝いて見えた。コロナ感染激増。

モーツァルト「後宮からの誘拐」。早春以来のコロナ禍の日々、ときどきモーツァルトの音楽を聴く。孤独に閉じこもるモーツァルトの深淵もすばらしいけれども、「後宮からの誘拐」のように、人のなかにあって上機嫌なモーツァルトほど才気煥発な作曲家はいない。人を喜ばせたくて仕方がない。

合唱団のために月一回、LPレコードを聴く時間をつくった。2回目は歌ばかり。スコットランド民謡をジーン・レッドパスで。シャンソンをピアフとバルバラ。いずれも「人が歌うこととは、どういうことなのか」が突きつめられている。彼女らに肩を並べるのが美輪明宏だ。「ヨイトマケの歌」で締めた。

クリストファー・ノーラン監督の映画「テネット」を見た。時空間をかく乱する破天荒なアクション映画で、要所に最新の量子物理学の成果が表現されている。陽子は時間を遡る。エントロピーを増大ではなく減少させる。アルゴリズムによって地球を滅亡させ時間を消滅させようとする存在と戦う主人公。

地球も、地上に住む人間、動物、植物も悲鳴をあげている。眼には見えない微生物さえも。

どうしていいのか判らない「地の王」たちは、経済活動を戻すことしか頭にない。そこ?

とりあえずは晴れ間に咲いていた花を捧げよう。

われわれはどこからきて、どこへいくのだろう。

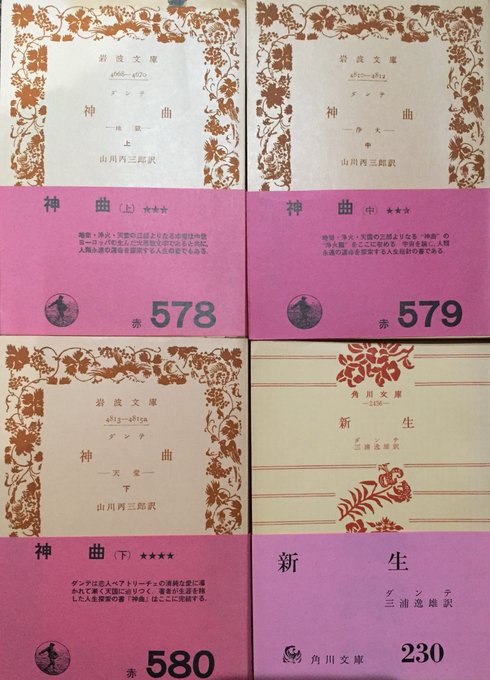

ダンテ「神曲」は高校時代に一気に読んだ。山川丙三郎の格調高い文語訳は、同じ時期に読み進めた文語訳聖書と同じ文体であり、ぐいぐいと体に沁みわたってきた。

「汝等こゝに入るもの一切の望みを棄てよ」。自分の言葉で詩を書きはじめた。創作は地獄の門に入ることだった。

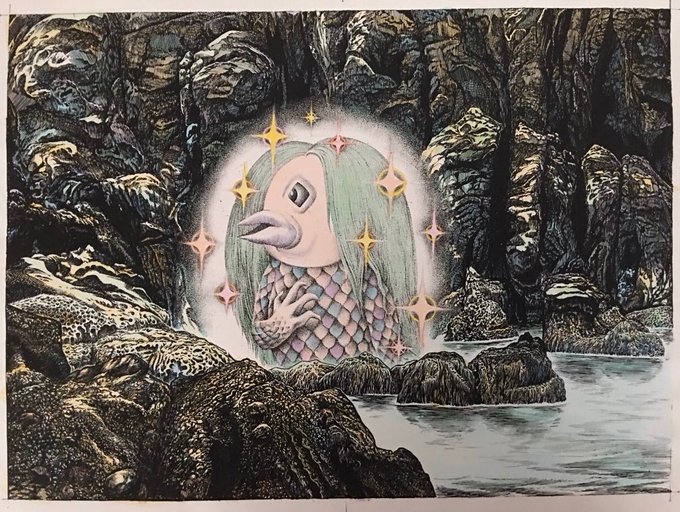

弘化3年、海に光る物体が出没。「アマビエと申す者なり。疫病も流行する。私の姿を描いた絵を人々に見せよ」。

画像1/水木しげるの妖怪アマビエ。画像2/同彩色版。

画像3/アマビエの出現を伝える瓦版。画像4/アマエビ。アマビエとよく間違えられる海の生物。疫病に効果あるなしは定かならず。

10月4日はアッシジの聖フランシスコ(1182‐1226)の祝日。彼を描くゼフィレッリ監督の映画「ブラザーサン・シスタームーン」はドノヴァンが歌う主題歌もすばらしく何度も見た。精神史家の先達、林達夫が彼への愛を書いていたこともあり、カトリックの聖人のなかでいちばん身近に感じられる人になった。

承前)夭折の芸術家にはかぎりない共感を覚える。彼らに比べればはるかに長生きした鴨井玲が特別な画家だった。いや、ほかにもたくさんいた。松本竣介とか中村彝とか。佐伯祐三にも親しさを感じた。若い人間の直感の表現。関根正二は噴きだしてくる表現を永遠の時間に結晶させた。

すばらしい絵。しばらくは見入っていた。朝日新聞10月1日付夕刊、大西若人さん(編集委員)の紹介記事。関根正二(1899-1919)の「少年」は自画像だろう。はたちで夭折した画家は「信仰の悲しみ」で名高い。高校生の頃に図書館で片っ端から画集を見ていた。村山槐多と関根正二は特別な存在だった。