242 件中 161〜170件を表示

ハア…とくに下げ鬟は最高だぞ…

この、キュッとまとめてクルッの上向きの張り、折れる部分の広がり、からの、もう一回まとめて流した下げ髪が肩に触れるときのたわみ、広がり、そして流れ…まったきうるわしさ…かんぺき…

42

119

アイコン画像を更新しました~

白と蘇枋の梅のかさね。

今日降りし雪に競(きほ)ひて我がやどの冬木の梅は花咲きにけり

(万葉8-1649/大伴家持)

13

54

大根紋 狩衣に入れようかなと思って作ってみたけど潰れちゃうからもうちょっと単純化しないと使えないな… ううーん

なお実際に家紋として大根紋はあるみたいなので(!)微妙に…同じにならないようにはした…

6

45

アイコン画像を更新しました~~

実は今までのアイコン絵をリファインしています~すごい!年内に!クリスマスに間に合った!

【世の中は数ならずともひひらぎの色に出でてはいはじとぞ思ふ】

(夫木抄29/14074/藤原為家)

15

63

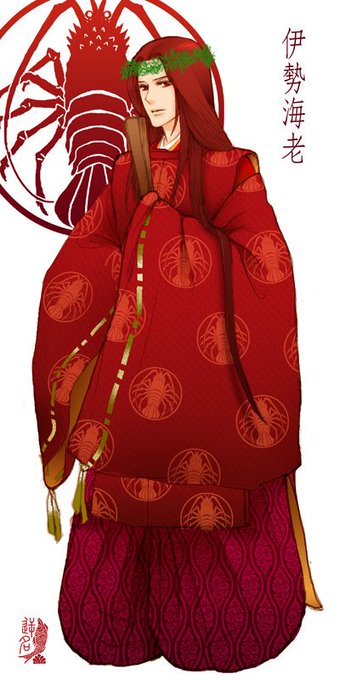

ちなみに海老…はこれ

大分前に海老の偽装が話題になった時に海老は悪くないよな…って描いたやつです…

【擬人化注意】偽装の海老たち」 https://t.co/y3BWf44Ykc

34

69

参考:同社のもう一体の女神像と松尾大社のもの。襟元はゆるく広げられている。松尾大社の装束は左衽で、袖口はかなりたっぷりとした布の量で表現されている。

9

26

絵巻などを見る限りでは、平安~中世で、もっともポピュラーだった子供の髪型はうなじでひとつ結にする垂髪だと思われる。これは男女共通だし、成人女性も似たような髪型で描かれることがあり、しばしば絵巻解読の上で争点となっていたりする。また牛飼い童など成人後も童形である場合もこの髪型が多い

15

50