並んで捻じり浮かぶ岩、そのありさまが背景の分割をも(副次的に)産出する。亀裂の予兆としての岩、あるいは、延びた亀裂の先に、同じ質量の雲があるような岩。そして、離れてあることで、互いに溶け合う岩。

デ・クーニングの描いた女性像について、例えば今日のフェミニストによる分析や評価を聞いてみたいと思ったりする。芸術作品としての良し悪しを一切無視してその政治的な効果、潜在するイデオロギーを測ることだけでこれらを裁断してみるとしたら? それは一目瞭然なものだろうか。

Willem de Kooning

海がなければ、波飛沫は立たないのか。サイレント・マジョリティがいなければ、ノイジー・マイノリティは顕現しないのか。例外状態の常態化は、そうした二項対立的な構造規定を覆し得るものなのか。

Robert Motherwell

「モチーフ」とは長期に渡って飼われるもの、なのかもしれない。ゴーキーには培養してる感がある(他の画家の様式、ピカソやミロなどの吸収の仕方も含めて)。

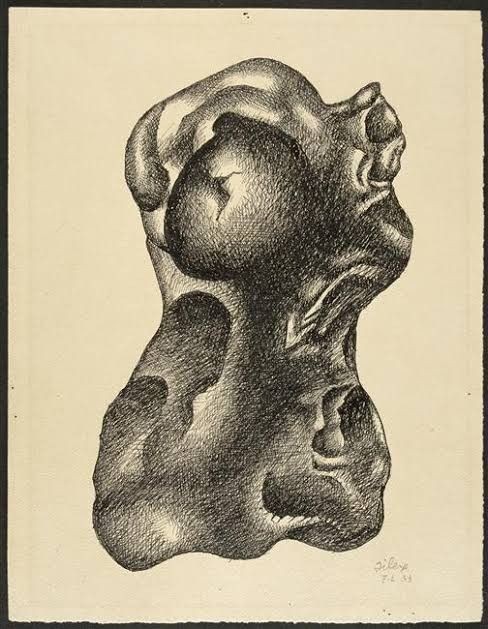

Arshile Gorky

例えば、古典的なデッサン力をもつヘンリー・ムーアの素描と比較すれば明らかだが、レジェには回り込みの感覚がない。そこには厚みだけがあって裏側がない。貧相といえば貧相。しかしそれは決してペラペラというわけではなく、贅肉と骨の分別がないようなヴォリュームなのだ。

モチーフが骨、手指、布、枝などと変わってもそれは変わらない。ちょっとした描写の差がモチーフの差になる。輪郭を作る描線は、曲がるというほど反りきらずにそのつど軋む。ささくれと折れの中間の流れ方。力が屈折して拡散しているため単一のベクトルを作るまでには至らない。いわば関節がない。

浮き彫り効果とほぼ同じだが微妙に違う浅い凸凹の反復。すべてが襞になる。この手法の全面化により形態と質感の分別不能な一体感が作り出される。雨がやんでもまだ湿っている夜半過ぎた街路のアスファルトのような照りがあって硬軟不明なのにぶよぶよしている。すべてが腫れぼったく膨れ上がっている。

(ひょっとすると、芸術に固有の真実というものはなく、芸術でしか語ることのできない真実というものは存在せず、この虚偽のありように固有性が宿るだけなのではないか。)

触覚的な透明性って存在するんだろうか。普通に考えれば、視覚の前提である距離を介してこそ「透明」ということが成り立つのだろうし、たとえリテラルに透明であるガラスなどの素材に接触したところで、もちろんいささかも透明感は生じない。