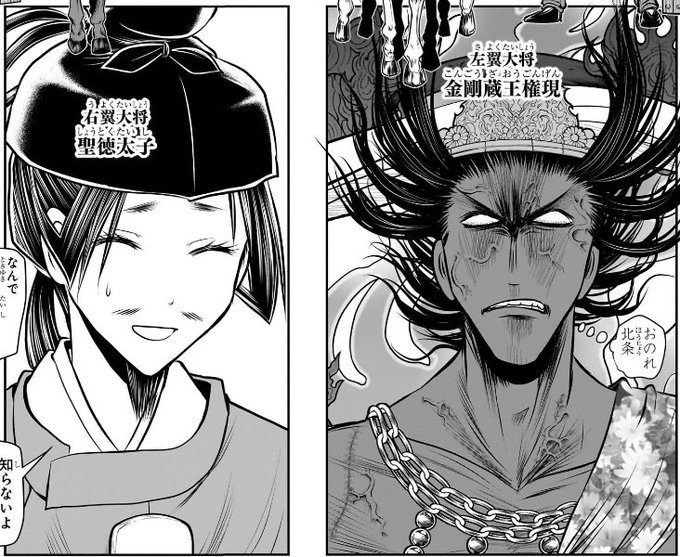

太平記のTwitterイラスト検索結果。 363 件中 2ページ目

お知らせです。太平記ワークショップが行われるそうです。詳細は画像をご確認の上、お申し込み下さいませ。太平記に興味ある方はぜひご参加してみてはいかがでしょうか❣️

10

22

くじゅ11/3の小竜と兄者の手合わせで注目を集める「湊川組」は、湊川の戦い(1336)に縁のある太刀3振のことだと思います。

(湊川の戦い 後醍醐天皇側の武将)

・新田義貞:「太平記」では、【鬼丸】と【鬼切】を佩刀して戦ったとされる。

・楠木正成:【小竜景光】を差料としたとの伝説がある。

664

3250

結城宗広は死に際に起き上がり「我が墓前に朝敵の首を供えよ!!」と叫び絶命なされた

『太平記』に記された宗広の最期だが『平家物語』で稀代の悪人とされる平清盛の最期から丸パクリしている。有名作からパクってまで宗広を地獄に堕としたい太平記筆者は本当になんなんだよ……

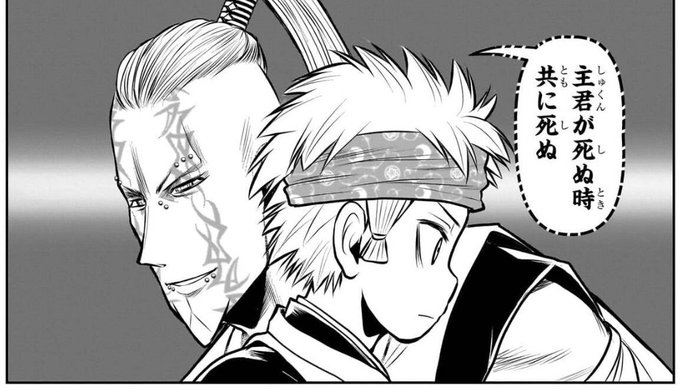

#逃げ若本誌

1667

9649