奈良国立博物館のTwitterイラスト検索結果。 48 件中 2ページ目

【正倉院展2021にて展示販売のお知らせ】

これまで、東京国立博物館、京都国立博物館など、由緒ある殿堂にて展示販売していただけた実績のある正倉院文様ラインナップですが、

このたびなんと、奈良国立博物館にて開催される本家本元「正倉院展」の会場にて販売していただける運びとなりました!

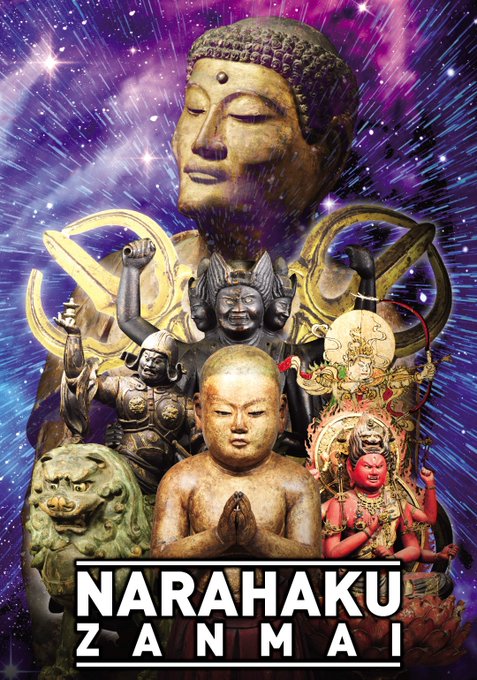

皆さん、#奈良博三昧展 の音声ガイドはもうお聴きになられましたか?

声優の #斉藤壮馬 さんと #西山宏太朗が珠玉の奈良博コレクションをナビゲート!

ざんまいずのあおじしとしろぞーに扮したパートもありますよ~

#奈良国立博物館 #ざんまいず #音声ガイド

本日は月曜日ですが、振替休日なので開館しています。

#奈良博三昧展 #奈良国立博物館 #仏教美術

https://t.co/34U5kqoccN

【本日の仏画紹介】

「五大明王像」

絹本着彩

鎌倉時代

奈良国立博物館:蔵

不動尊と矜羯羅童子、制吒迦童子の二童子

そこに降三世明王、軍荼利明王、大威徳明王、金剛夜叉明王の五大尊が配される。

全体の描写は細密さよりも豪胆さが重視された鎌倉時代の表現である。

参照

https://t.co/XpCHqN8MZa https://t.co/BzHXKorEKW

【本日の仏画紹介】

「両頭愛染曼荼羅」

絹本着彩

南北朝時代

奈良国立博物館:蔵

愛染明王を金剛界、不動尊を胎蔵生の代表的な尊格とし、2尊を一体で描いたのが二面六譬の両頭愛染明王

背景には北斗七星、画面の左上に文殊菩薩、下には制多迦、矜羯羅童子が描かれる。

参照

https://t.co/nlb9Ft6M6O https://t.co/NaU6MRpQFy

【本日の仏画紹介】

「文殊菩薩像」

絹本着彩

南北朝

奈良国立博物館:蔵

後醍醐天皇の帰依を受けた事で知られる文観房弘真の作。

歪曲化され真言立川流の僧とされたが実際は戒律を護持し、画僧としては狩野派の狩野永徳「本朝画史」に「非凡」と評されるほどであった。

参照

https://t.co/bJJHXAfeIH https://t.co/UINKHpcunf

特別展「奈良博三昧―至高の仏教美術コレクション―」

特別講演と鑑賞

7/19(月)13:00~開催

奈良国立博物館特別展の休館日に合わせて開催する特別講座。同館学芸部の斎木涼子さんが特別展の見どころを解説します。講演後は自由に特別展の鑑賞ができます

➡️https://t.co/LoAW8Z8fAj

聖徳太子が建立したとされる法起寺に伝わる聖徳太子像を

CTスキャンで調べたところ

合掌する手の内部に鉱物が

納められていることが

奈良国立博物館の調査で判明。

合掌した太子の手のひらから

仏舎利(仏陀の遺骨)が

こぼれ落ちたとする説話に、忠実になぞらえて制作。

https://t.co/Y6wfcPsBC4

#情報解禁 #聖林寺展

お待たせいたしました。#紡ぐプロジェクト の特別展特別展「国宝 聖林寺十一面観音―三輪山信仰のみほとけ」 の新たな会期が決定しました!

★2021年6月22日(火)~9月12日(日)#東京国立博物館

★2022年2月5日(土)~3月27日(日)#奈良国立博物館

https://t.co/R9xEtdUuvH

仏像界のイケメンは?と問われれば秋篠寺の梵天が思い浮かびます。耳周りの髪形や鮮やかな彩色がズキューンときて心ときめきます。いつもお会いすると「いや〜いいなぁ〜」とニヤニヤしながら見ちゃいます。現在は奈良国立博物館にいらっしゃいます。 #仏像ツイオフ

薬師如来様(e国宝より奈良国立博物館蔵)

カヤの木造(50センチくらい)

福々しいお耳!

左手には薬壺(やっこ)を持っていることが多いのですが、

古代の像では持っていないこともあるらしい。

2/8「毘沙門天」奈良国立博物館に合わせてこの時期

「お水取り」も特別陳列。

https://t.co/eWgM4p8Pap

お水取りの由来が以下の2点に描写

「黒白の鵜が岩から飛び出て甘泉が湧いた」

①「二月堂曼荼羅」 室町時代(16世紀)

②「二月堂縁起」 室町時代 天文14年(1545)

#お水取り

#鵜

#Bura_Bi_Now

奈良国立博物館『毘沙門天─北方鎮護のカミ─ 』

フェリシモおてらぶ @foterabu さんからの依頼でグッズの絵と文字などを考えました。兜跋毘沙門天の足もとに見かける地天女と毘藍婆、尼藍婆のメモです。このラフから最終的には腕パンパンの地天女になりました。

#毘沙門天展 https://t.co/EXaHE7haUu

【#どうぶつえん展_主な出陳品 】

あおじし「オレのモデル!」

獅子 1躯

木造 彩色 截金 玉眼

像高41.0

彫刻 鎌倉時代

#どうぶつえん展 #奈良国立博物館 #どうぶつえん展_キャラ

https://t.co/LYvJEHwzLF

昨日ようやく

#奈良国立博物館 #法徳寺の仏像 #いのりの世界のどうぶつえん 展観叶いました。かなり充実した展示内容で入館料は驚きの通常展示と同じ、、18才以下は無料です。夏休み 子達を是非連れて来てください。

ごぶにいさん的には興福寺千体仏、仏像館の額安寺 虚空蔵さんおススメです(^人^)