月岡芳年のTwitterイラスト検索結果。 300 件中 12ページ目

友達がやってて面白かったので便乗して。

ピカソ

ゴッホ

クリムト

ブリューゲル

ゴヤ

エドガー・エンデ

ヒエロニムス・ボス

ビアズリー

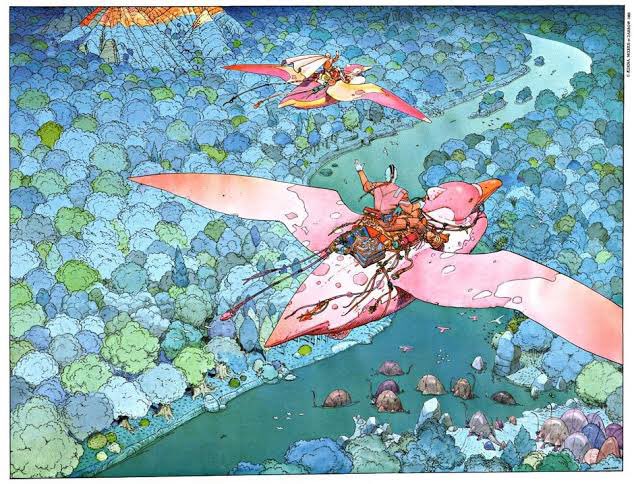

メビウス

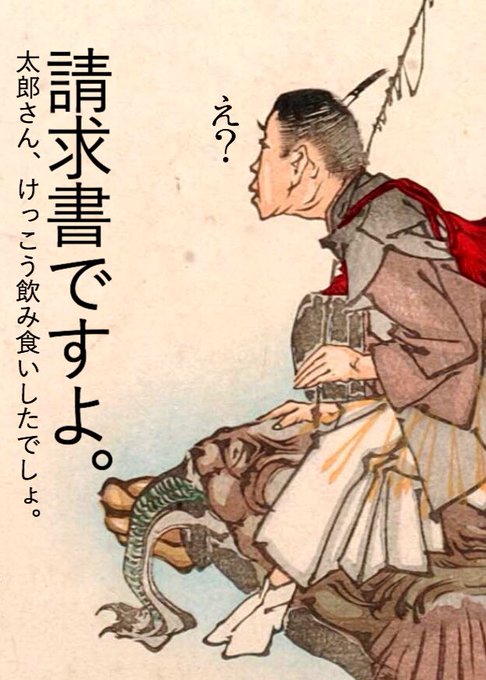

月岡芳年

#好きな画家10人あげると人柄がバレる

Yoshitoshi Tsukioka - Postal Tengu #japan #japaneseart #yoshitoshi #月岡芳年 #ukiyoe #浮世絵 #日本美術

Tsukioka Yoshitoshi (月岡芳年, 1839-1892)

The Woodcutter Watching Princess Kaguya Return to the Palace of the Moon, from the Series One Hundred Aspects of the Moon

1888

北海道のアイヌの家族たちを描いた浮世絵。母親の口の周りには髭のような刺青が描かれています。月岡芳年の門人である二代歌川芳宗の「芳宗随筆」より。明治32~33年(1899~1900)頃の制作なので、日露戦争の少し前になります。太田記念美術館にて12/22まで開催の「ラスト・ウキヨエ」展に展示中。

太田記念美術館で開催中の「ラスト・ウキヨエ」展。そのポスターやチラシに使っているこちらの作品は、月岡芳年の弟子・右田年英によるもの。羽衣を盗まれた天女が、羽衣を取り戻して天に帰るという、羽衣伝説の一場面を描いています。大正10年(1921)の作。11/24(日)まで展示しています。

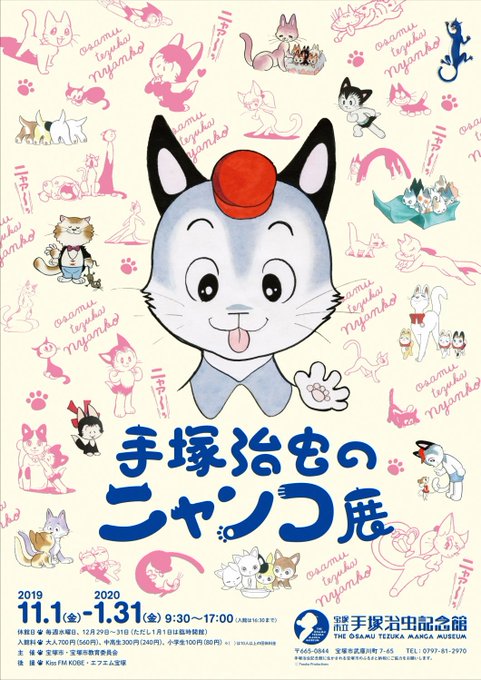

【#関西版】

手塚治虫のニャンコ展

開催日: ~ 2020年1月31日

開催場所: 宝塚市立手塚治虫記念館

画像:(C)TezukaProductions

昔から猫は様々な絵師により描かれてきました。

江戸時代の浮世絵師・歌川広重や歌川国芳をはじめ、月岡芳年、・・・

https://t.co/2ueStm0HdX

#おでかけ #お出かけ #デート

幕末を振り返る画像。

『山木館の月 景広(『月百姿』シリーズ/画・月岡芳年)の拡大画像』

元記事 →『【これが130年前!?】最後の浮世絵師が描いた『100枚の月』がとんでもなく新しい【月岡芳年】』 https://t.co/2olPVBgfRb

#幕末

#歴史

アイヌの女性たちは大人になると口の周りに髭のような刺青をする習慣がありました。その様子がしっかりと描かれています。月岡芳年の門人・二代歌川芳宗の作品。明治32~33年(1899~1900)頃の制作なので、日露戦争のほんの少し前です。太田記念美術館にて11/2より開催の「ラスト・ウキヨエ」展で展示。

アイヌの家族たちを描いた浮世絵。雪が積もる中、大根や魚、薪を運んでいます。月岡芳年の門人である二代歌川芳宗の「芳宗随筆」というシリーズより。明治32~33年(1899~1900)頃の制作。太田記念美術館にて11/2より開催の「ラスト・ウキヨエ 浮世絵を継ぐ者たち」展にて紹介。 #秋の歌川派フェスタ

Tsukioka Yoshitoshi (月岡芳年, 1839-1892)

The Greedy Old Woman Leaving the Three Sparrows, from the series Sketches by Yoshitoshi

circa 1886

「平清盛炎焼病之図」(1883)

https://t.co/E2uSQTskeK

こちらは、幕末・明治を代表する浮世絵師 月岡芳年(1839-1892)による「平清盛」の図。平氏の棟梁、平清盛が病に伏し高熱を発して悶絶する様子を地獄の鬼や閻魔大王らを背景に描いたもの。壮絶な一枚です。

#天牛書店Images #浮世絵 #月岡芳年

Tsukioka Yoshitoshi (月岡芳年, 1839-1892)

Kintarō Seizes the Carp

19th century

#月岡芳年 #ukiyoe #art #WikimediaCommons

歴博の「もののけの夏」を観に行って来ました。成田に行った時に出張展示をしていて楽しかったので。昔の人は妖怪を怖がりながらも実は好きだったんだろうなァと思う程みんな可愛い。ゆるキャラはこの頃からいたんだね。

そして今回の展示で月岡芳年を知れて良かった。やっぱり浮世絵はいいなぁ…。