きもの文様のTwitterイラスト検索結果。 65 件

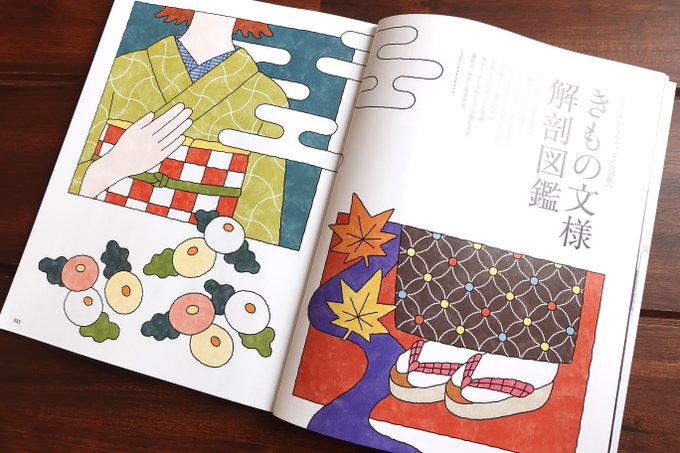

発売中の『七緒』vol.79(プレジデント社)

特集「きもの文様 解剖図鑑」の扉イラストを担当しました。

個性的なものから上品で美しいものまで、たくさんの文様が紹介されてます!文様の歴史と奥深さにワクワクしながら描かせていただきました👘

0

61

#きもの文様

#幸菱文(さいわいびしもん)

菱文の中で代表的なのが幸菱文であり、有職文様の一つ。千剣菱ともいう。

四つの花菱を上下左右に組み合わせて菱形にしたもの。菱形をつなぐため、小さな菱形の先が合うことから“先合い菱”といい、これが転じて幸菱となったと伝えられている。

10

53

#きもの文様

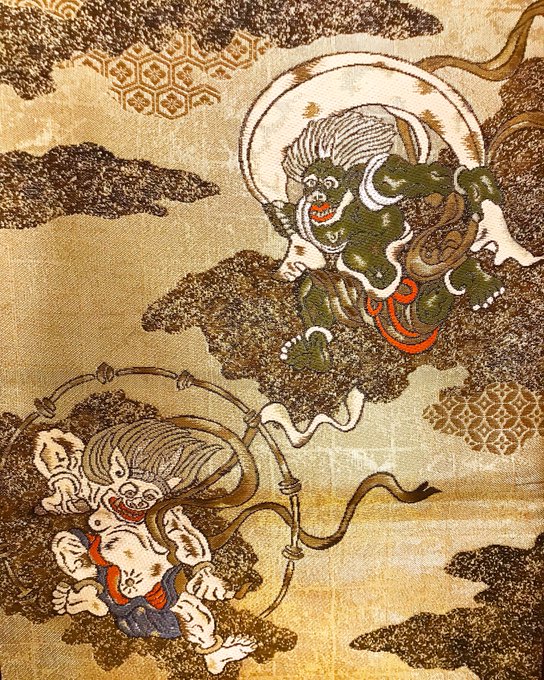

#洛中洛外図(らくちゅうらくがいず)

近世初期の屏風絵の一種。

室町時代末期から江戸時代初期にかけて京都の市中と郊外の風景を高いところから地上を見下ろした状態で、社寺や市民生活の活況を屏風に描いたもの。

8

59

#きもの文様

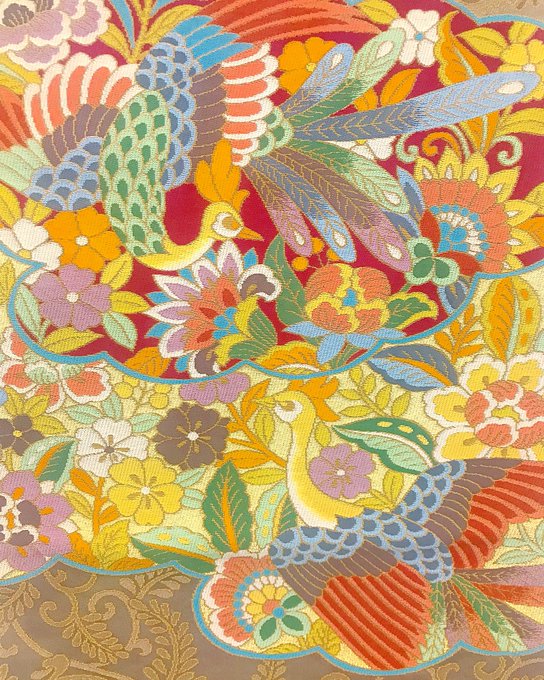

#群鶴文(ぐんかくもん)

一斉に舞い上がる鶴の図柄。

多数の鶴が群れ飛ぶさまを表した文様です。千年生きるという鶴は吉祥文様として古くから文様化され、江戸時代には「千代を染め込む松葉色、松に群れ居る千羽鶴、寿ぎてこそ染めにけり」と浄瑠璃にもうたわれている。

8

63

#きもの文様

#富士文(ふじもん)

富士山は古くから霊山として崇拝され、平安時代には信仰登山が盛んであった。

信仰、絵画、和歌の対象、題材として多くの人に親しまれ、現代では世界遺産にも登録され、日本の国そのものをイメージさせるシンボルとしての役割も果たしている。

7

36