習俗のTwitterイラスト検索結果。 76 件

#バウンティーバウンティー

古代マヤ・アステカの習俗をもつメキシコ系ギャング「千の蛇」に所属するモブ16体まとめました①

※衣装は古代マヤ・アステカの伝統衣装風の服にスポーツウェアをミックスしてます。

読書日記更新しました / 「父と子」 ツルゲーネフ : https://t.co/1uO7S0v0JI

伝統的な習俗・文化・芸術までも全否定して生きるニヒリスト青年バザーロフ。他を顧みない生き方は周囲の大人たちと多くの軋轢を生む。だがその実彼も屈折した恋愛感情を抱えた悩める若者だった。

日系ではなさそうな主人公に正座をする習慣があったり、カウンセリング室が懺悔室っぽいつくりだったりと、水星の魔女の世界の習俗を考察すると面白そうではあります。 https://t.co/Bad6G5AnE2

在雲海的另一段有座海神島

島上的的漁民世世代代信奉海神,每過一百年會推選出一位祭祀,掌握海神祭典儀式的進行

聽說900年前

貪婪的漁民把目光投向會散發白光的奇特生物,並且大肆捕獵

因此海神震怒起滔天巨浪淹沒海神島

自此漁民為了海神息怒並舉辦海神祭,後來慢慢變成了習俗

#天災人禍人物設定檔

大家晚安,可愛綿羊o((>ω< ))o

說起來好像有睡不著時就數羊的習俗,一隻羊、兩隻羊...

不過也有人說數羊反而會更睡不著呢,大家睡不著的時候不知道都會做甚麼來助眠啊?

我的話會變回原型,不過現在在練習保持擬態睡眠

素材提供:雪月紫乃(@ Sino020805)

#おやすみVtuber #VTuberUprising #Vtuber準備中

我是乖孩子

要遵照習俗初三睡到飽(́◉◞౪◟◉‵)

不說了 我要繼續睡了(¦3[▓▓]

♥ ᙏ̤̫ ♥ ᙏ̤̫ ♥ ᙏ̤̫ ♥ ᙏ̤̫ ♥ ᙏ̤̫ ♥ ᙏ̤̫

#illustration #illustrator #新年快樂 #新年 #過年 #春節 #錢兔似錦 #睡到飽

我是乖孩子

要遵照習俗初三睡到飽(́◉◞౪◟◉‵)

不說了 我要繼續睡了(¦3[▓▓]

♥ ᙏ̤̫ ♥ ᙏ̤̫ ♥ ᙏ̤̫ ♥ ᙏ̤̫ ♥ ᙏ̤̫ ♥ ᙏ̤̫

#illustration #illustrator #新年快樂 #新年 #過年 #春節 #錢兔似錦 #睡到飽

🐈爪爪跟大家早安早安🐈

今天是1/23星期一🌤️

📌爪爪過年中不會開台喵💖

大年初二🧧兔兔年新年快樂🐰

依照習俗 今天是爪媽回娘家的日子

依舊很早被挖起床

但是還是要說⋯

叔叔阿姨表哥表姊們!

爪爪很可愛 給我紅包錢🥺喵

『五節供稚童講釈』より唐土の鳥です。

正月6日の夜にすりこぎや包丁等を7つ集めて打ち囃す習俗が書かれ、その由来として歳時記の鬼車鳥(7日に中国から来て災いを齎す妖鳥)を避ける為だとある。

ちなみに文中には「隣が七草叩くんで家も叩くが、叩けるなら昨日から帰らぬ宿六の面を叩きたい」とある。

篠崎きつねです。

今日は #七草の日 です。

『春の七草』( #法政大学出版局)

古来「七草粥」などとして、日本人の食生活に取り入れられてきた「春の七草」の習俗と伝承を探る。

予約は

https://t.co/SLAWaxjPVK

七草粥を食べて、邪気を払い、無病息災を願うおう。

#図書館 #江戸川区

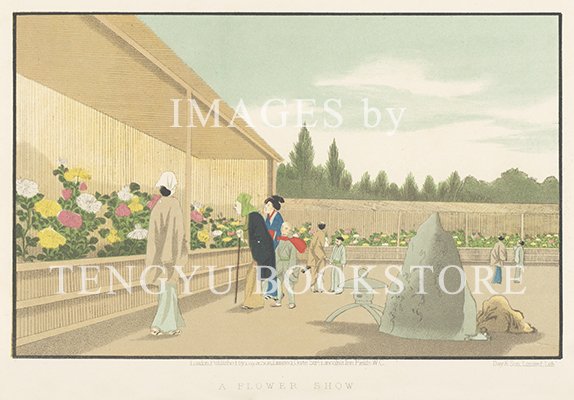

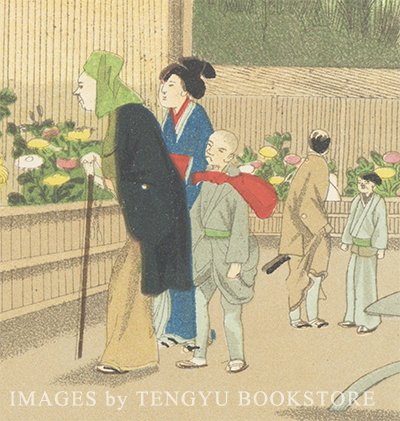

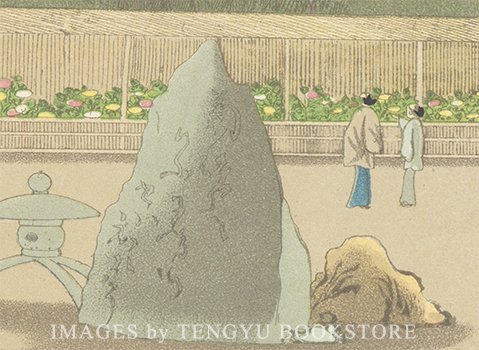

「幕末の日本:菊見」(1867)

https://t.co/lgnZ6T1PkP

1864~1865年に日本に滞在した英国海兵隊中尉J.M.W.シルバーが著した日本の文化や風習の記録「日本習俗概観」の挿絵。たくさんの菊が展示されている庭園を、老若男女が鑑賞しに訪れています。

#天牛書店Images #イラスト #江戸時代 #秋の花

わたしが「骨噛み」という葬法を初めて知ったのは、かつての北九州の炭鉱労働者の生活習慣を解説した書に於いてであった。

近藤雅樹「現代日本の食屍習俗について」

https://t.co/3hN72GbrNa

題名はおどろおどろしいが、しかし実態は「火葬」を前提とする「複葬」と理解できる。

因為古代九為陽數

所以稱九月九日為重陽

也有人稱重九

客家習俗會祭祖

有些人會登高去寺廟拜拜

而菊花酒跟茱萸倒是比較少了

不過我最喜歡的登高活動就是爬枕頭山了

(づ′▽`)づ

—————————————————

客語:重陽節(重九) - qiungˇ iongˇ jiedˋ(qiungˇ giuˋ)

2022/09/10(六)

中秋節快樂,好可愛的柚子帽,跟你們分享。

雖然這個習俗並不是父親教我的,但是在這個日子這麼做,沒錯吧?

柚子帽素材:@Momijiya_Itsuki

#台V #台灣vtuber #納瀾 #vtuber #新人Vtuber #新人Vtuber準備中 #Vtuber準備中