#明日使えそうな戦国時代小ネタ

江戸幕府が禁じた宗教はキリスト教だけではない

法華宗不受不施派も禁令とされた

法華宗を信じない者は将軍家であっても靡かないという反体制的要素があったため

豊臣秀吉の法要要請を拒否した事から弾圧が始まり、寛永七年には江戸幕府より邪宗と定められた

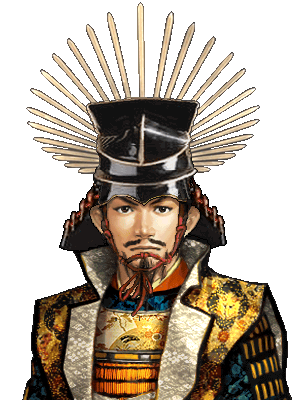

囲碁好きの豊臣秀吉『ああ…

だから、儂が十重二十重に碁石を打って小田原城を雪隠詰めにしめも気付かんかったんやなって』

北条氏政「…地方政権相手に、二十二万も碁石持ってきた奴が言うなし」

#なお早雲寺殿廿一箇条では歌道は推奨されている

#明日使えそうな戦国時代小ネタ

北条家では友達の選び方まで定めている

分国法の一つに数えられる“早雲寺殿廿一箇条”だが、法律というよりより良い武将になるための箇条書き風で、そのまま小学生の教訓に使える様な内容である

なお、悪い友人は囲碁将棋・笛尺八の友である

#早雲寺殿廿一箇条

@dousetumiki 松永久秀『ん?』

筒井順慶「えっ?」

多聞院英俊「ちょ待てよ」

#日本の面倒臭いの集めて煮詰めた釜をやると言われても #鶏肋

武田信玄『武田領は金はあれど山がちで穀倉地に乏しく、中山道は東海北陸に比べ商業振興に遅れがある

儂が盟約に背いて駿河を、海を臨んだ理由だ』

上杉謙信「で、ボクには感謝してくれてる?(にまあ」

『…お前は送ったんじゃなくて販路続けただけだろ、幾ら儲けた』

「…。」

『言え、なんぼや』

#明日使えそうな戦国時代小ネタ

塩は軍需物資

兵糧の一部であり、同じく兵糧である味噌の醸造にも必須だったため

海がある国なら塩釜で海水を炊きこんで形成し足軽達に渡すことが出来た

『塩が切れるのは水が切れるより辛い』と雑兵達は語る

#明日使えそうな戦国時代小ネタ

日本の馬に蹄鉄を打つようになるのは幕末の開国以降

なので戦国時代の騎馬に蹄鉄はない

蹄鉄が無いと馬が駆ける際に体重をかけると僅かだが馬蹄が撓むためしっかりとした駆歩が出来なくなる

鎧武者を乗せて競馬場のような長距離は走れない論拠の一つに挙げられる

#明日使えそうな戦国時代小ネタ

ヤクザの指詰めは戦国の刑罰に由来する

戦場での同士討ちは大概が“討たれ損”だが、悪質な場合は容疑者の左手ないし右手の小指を詰め、罪を重ねると反対側、薬指…と順に詰めた

なので手を見れば粗忽者と判ったようだが、手指は鎧武者の急所なので無い武士も多かった

#明日使えそうな戦国時代小ネタ

戦上手は逃げ上手

押すときは圧し引くときは退く、進退の妙は兵法は無論、最前線で戦う者も必須の嗅覚で、これが備わらないと逃げ遅れて命を落とすという

織田信長が逃げっぷりの良い敵将をそれで判断した逸話、馬場信春が手柄を立てる秘訣に進退を挙げている

豊臣秀吉『儂の治世頃の動員令は俗に“石高三十石で足軽一人”というが、無論彼らにも戦闘補助員である雑兵が付き、維持費も掛かる

雑兵は農民上がりだが逃げ惑うわけでなく、優勢なら侮れん戦力になる

彼らの暮らしは1700年頃と成立は遅いが「雑兵物語」に詳しい

興味があれば読むといいぞ』