ただしガドリニウムは重金属であり、かなりの毒性を持ちます。そこで、キレート剤と呼ばれる化合物でこれを包み込み、体内物質と反応しないようガードして投与します。いくつかのキレート剤が用いられており、図のガドテル酸はその一つ。Gd原子を逃さぬよう包み込み、安全な診断を可能にしています。

もっと縮める方法はないのか?一応アイディアはあります。ネオペンタン(C(CH₃)₄)をフラーレンの中に閉じ込めると、C-C結合は131pmまで縮むという理論計算がなされています。狭いところに閉じ込めて無理やり縮めるやり方ですが、今のところメタンを閉じ込めるのが限界であり、実現は難しそうです。

#今日の構造式 360

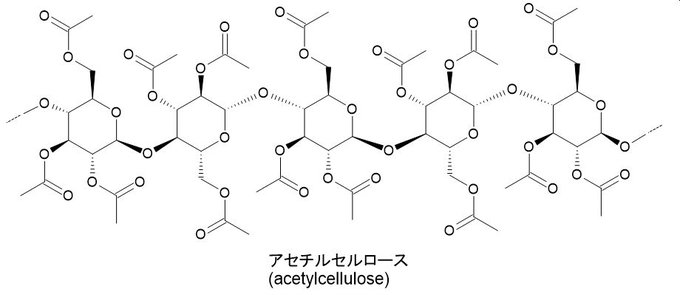

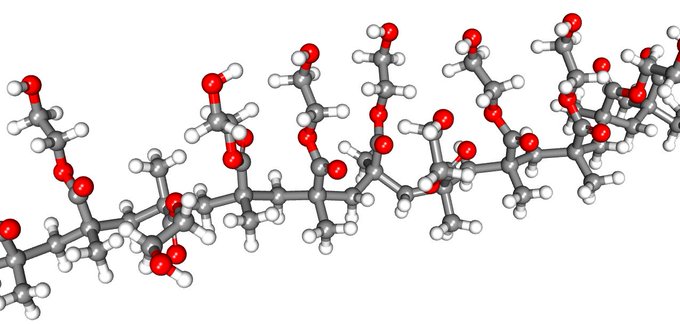

昨日紹介したニトロセルロースは、発火性が大きな難点でした。そこで、発火しやすいニトロ基を取り付けるのではなく、アセチル基(CH₃CO-)を結合させたものも作られています。これがアセチルセルロースで、酢酸エステルを意味する「アセテート」という名でも呼ばれています。

#今日の構造式 358

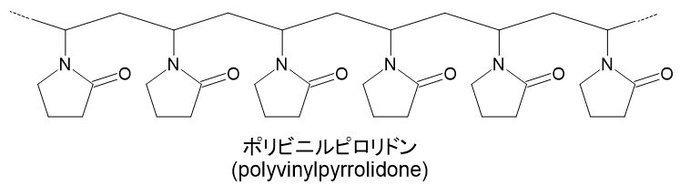

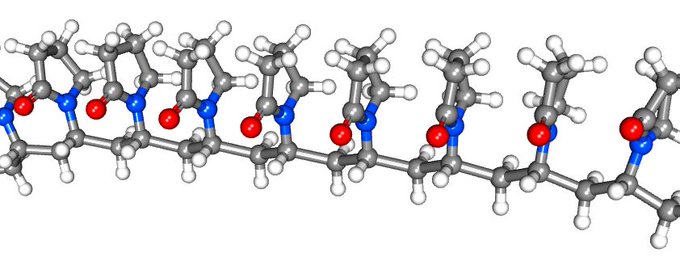

N-メチルピロリドンという、水も有機物も溶かす優れた溶媒があります。これをたくさんつないだ形の高分子があり、ポリビニルピロリドン(PVP)と呼ばれます。これも水や有機物によくなじむ上、膜状になりやすく、生体にも適合性が高いため、身の回りで広く活躍している化合物です。

#今日の構造式 349

今日のGoogleトップ画面は、オットー・ウィフテルレ教授の生誕108周年記念でした。ウィフテルレはチェコ出身の化学者で、ソフトコンタクトレンズの開発者としてその名を知られます。その最適な材料として彼が発見したのが、ポリヒドロキシエチルメタクリレート(pHEMA)でした。

#今日の構造式 338

イマチニブ(商品名グリベック)。慢性骨髄性白血病の治療薬として2001年に登場した薬です。白血病といえばかつては不治の病の代名詞でしたが、この薬は患者の7年生存率を一挙に86%まで引き上げ、世界を驚かせました。ただし、残念ながら効くのはある種の白血病に限られます。

TTFとTCNQを一緒に結晶化させると、それぞれが柱のように積み重なったものが交互に配列した構造になります。電圧をかけると電子がTTFからTCNQに飛び移り、その電子が隣のTCNQへ、その隣へ……とバケツリレーのように電子が移動していきます。要するに、有機物でありながら電気が流れるのです。

#今日の構造式 311

今日も鬼滅の刃ネタで、蜘蛛の糸の話でも。蜘蛛の糸は髪の毛の10分の1ほどの細さながら鋼鉄の4倍の強度があり、伸縮性にも富むスーパー繊維です。その材料は、肉などと同じタンパク質ですが、その見た目や性質は驚くほどに異なります。鍵を握るのは、図の2つのアミノ酸です。

#本日の構造式 301

パリトキシン。久々のモンスター登場です。ハワイの海に棲むイワスナギンチャクから単離されました。タンパク質系以外では、マイトトキシンに次ぐ分子量と毒性を誇ります。左上から目で追っていくと、末端以外は炭素鎖が途切れることなく続き、枝分かれも少ない構造が読み取れます。

#今日の構造式 266

CMなどで名前はよく聞くけど、あまりどういうものか知らない化合物というのがありますが、ヒアルロン酸はその例でしょうか。2種の糖が交互につながって長い鎖となった構造で、皮膚や軟骨、眼球などに広く存在します。鶏のトサカなどにも含まれ、ヒアルロン酸の製造に利用されます。