#今日の構造式 263

昔、刑事ドラマで見た「溶ける糸」というタイトルが妙に印象に残っています。手術後、内臓の縫合に使った糸は少しずつ溶けて、なくなっていくものでなければなりません。よく使われるのが、ポリグリコール酸という高分子。グリコール酸が、エステル結合でたくさん連結したものです。

オカダ酸の構造は複雑に見えますが、端からたどっていくと、炭素の鎖がひとつながりになっているのがわかります。実際には、まずOH基のたくさん生えた長い炭素の鎖ができ、そこに環ができたり酸素が抜けたりして、この骨格ができることがわかっています。シンプルで美しい、自然の仕組みです。

#今日の構造式 247

オカダ酸。ある種の藻類が作り出す毒で、これをムラサキイガイやホタテガイなどの貝類が食べて体内に蓄積し、さらにそれを食べた人間が中毒を起こすため、問題になります。外見からは毒の有無がわからないので厄介です。幸い最近は大きな被害は起きていませんが、警戒すべき毒です。

【東京化成工業の注目製品】双性イオンモノマー

親水性・生体適合性ポリマーとして知られる双性イオンポリマーの原料、双性イオンモノマーのご紹介です。

架橋剤としても利用できる二官能性モノマーなど、ユニークな製品も提供しています。

https://t.co/CmV7P6R6lV

#今日の構造式 212

ポリエチレングリコール(PEG)。CH₂- CH₂-O-の単位が繰り返し出てくる構造です。その性質は単位の数によって変化し、15個程度までは粘性の液体、150個あたりまではペースト状、それ以上ではフレーク状あるいは粉末状の固体です。酸素を多く含むため、水になじみやすいのが特徴。

#今日の構造式 186

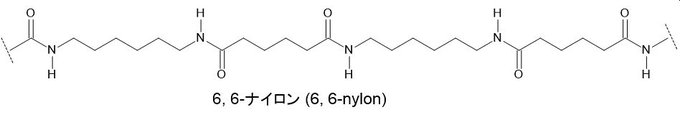

デュポン社が1940年5月15日に初めてナイロン製ストッキングを発売したことにちなみ、本日はストッキングの日なのだそうです。こちらがその6,6-ナイロン。以前に出てきた6-ナイロンは6炭素の同じパターンが繰り返すのに対し、こちらは6+6炭素ごとに繰り返すので、この名があります。

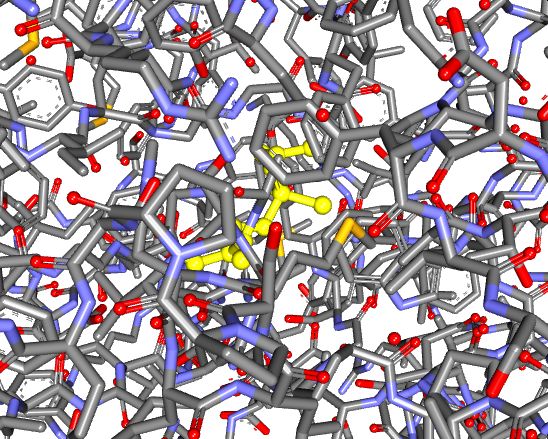

ビタミンB₁₂はDNA合成など、生体内での様々な化学反応に関わります。DNA付近で仕事をしているビタミンB₁₂の姿がこちら。あれほどデカいように見えたビタミンB₁₂が、DNAの前では子供のようです。反応を司るコバルトは、CHONSなどの元素だけではできない仕事をやってのける名バイプレーヤーです。

#今日の構造式 162

ビタミンB₁₂またはシアノコバラミン。今まで取り上げずに来たのは、構造式を描くのがめんどいからです。ビタミンB群のラスボスにふさわしい風格ですね。ポルフィリンに似た骨格の中心にコバルト原子を抱えています。生命に縁などなさそうなコバルトですが、実は必須元素です。

#今日の構造式 144

糖がたくさん連結した分子はたくさんありますが、このアガロースは少し変わり種で、2つの環を持つ変わった糖と、ガラクトースが交互につながった構造です。海草の一種であるテングサを煮溶かして固めたもの、つまりトコロテンの主成分です。また、これを凍結乾燥したものが寒天。

PAMの右上にあるC=N-OHの部分(オキシム)はサリンのリン原子と反応しやすく、AChEからこれを切り離して酵素の作用を復活させます。しかしサリンと反応したAChE(黄色いところがサリン分子由来)を見ると、ほんとにこんな奥深くに潜り込んで、目的通り反応するんだろうかと思ってしまいますが……。