印刷技術の発達していない昔、書籍は大変高価でした。聖書とて例外ではなく、庶民どころか教会さえ聖書を購入するのは大変な負担だったのです。ならばと作られたのが聖書の簡易版ビブリア・パウペラム(貧者の聖書・15世紀頃)。新旧聖書の名場面をイラスト入りで解説するもので、お安く提供されました

まんまるで柔らかなホッペは幼児期だけのもの。親にとっては宝物です。そんなホッペを描き続けたのがチャールズ・トゥエルブトゥリーズ(米・1948没)。絵葉書や絵本でかなりの作品を残しましたが、私生活では3回結婚し最初の奥様が自殺。息子は自殺未遂の末喧嘩で死亡するなど不幸な事が続きました

食欲の秋といいますが、食べ過ぎは駄目です。1896年小林清親の「衛生幼稚教育画話」でもこれを諌めています。食いしん坊のぼうやはご飯の間にお芋を食べたりお寿司?を食べたりやりたい放題。「家の飯よりおじさんのおやつが美味しい」と言い放ちます。そして天罰てきめん。盛大にお腹を壊すのです。

美しく、そして純白なる天使。そんな天使を好んで描いたのがアボット・ハンダーソン・セイヤー(米・1921没)です。彼は当初動物画を得意としていましたが、のち人物画にシフト。白く細やかな肌を持つ女性と子供を多く描きました。彼にとっての天使は宗教的意味は薄く、女性美の象徴であったようです。

15世紀ドイツの「死の舞踏 」と名付けられたイラストです。教皇、皇帝から農民や子供まで、死神が踊りながらお迎えに来る様子を描いています。死神がファンキーに描かれているのは彼が”平等”だから。当時は厳格な身分社会でしたが、死は身分など関係なし。その平等感は庶民にとって痛快事だったのです

キモノを着て金屏風の前で赤子を抱く若き母。そのシャープな顔の輪郭は明らかに西洋人のそれです。この絵を描いたのはリラ・キャボット・ペリー(米・1933没)。彼女は言語学者である夫と来日し、日本のごく普通の人々を西洋画の形で残しました。明治初期の庶民風俗を知る上で貴重な資料だと思います

歌川芳豊(1866没)の「ヲランダ人ノズヅ」です。芳豊は横浜絵と呼ばれる異国文化を題材にした絵を良く描いた人で、これもその一枚。ですが、このオランダ商人何故か目がイッています。そしてそれを見上げる黒人召使いは何やら邪悪そうな笑い。芳豊が何を表現したかったのか非常に気になる一枚です。

ミュージカル「アニーよ銃をとれ」。そのモデルが左のアニー・オークレイ(米・1926没)です。彼女の射撃は正確無比。縦のトランプを銃で千切りにし、独のヴィルヘルム2世が持つ煙草の灰の部分だけを吹き飛ばしたこともあったとか。教官としても優秀で、1万人以上の女性が彼女に射撃術を習ったそうです

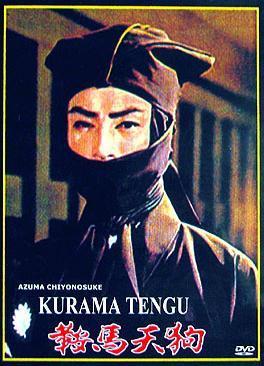

ある研究によると、日本人は主に目で感情を表すそうです。では西欧はというと口。なので正体を隠す時、顔が解らなくても感情が伝わりやすいように日本人は目を出し、西欧人は口を出すんだとか。そういえば鞍馬天狗や悪代官は頭巾だし、仮面舞踏会は目だけ隠してることが多いですよね。