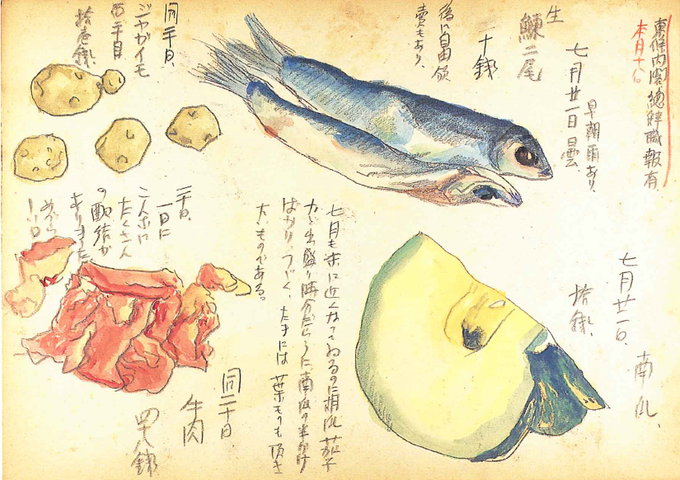

日本で物資の配給制が本格化し始めたのは昭和15年頃。配給品というとタダで貰えると思いがちですが、ちゃんとお金を出して買うものでした。流通や価格の制限を「配給」と言い換えたに過ぎなかったようです。画像は版画家小泉 癸巳男の「配給絵日記」(昭19)。当時の配給品が見られる貴重な資料です。

西洋の昔話を日本昔話風にアレンジした絵を、西洋人が描く。ちょっと混乱しますね。画像はそうしたプロジェクトに参加したアーティストの作品です。一枚目はシンデレラ。二枚目は白雪姫かな。プロジェクトの絵一覧と作者名はリンク先で見られますがアカウントが必要です。https://t.co/i2d3ywaqwZ

レズビアンパルプの女王、それがアン・バノンです。パルプとは粗悪な紙で作られた読み捨て小説のこと。1957~62年にかけ、バノンは女性同士のロマンスと人生を連作で書き上げました。この時代同性愛は不道徳であり、物語はバッドエンドが定番。しかしバノンはハッピーエンドで同性愛を肯定したのです。

「∀ガンダム」「ブレードランナー」など数々の名作SFをイメージデザインしてきたシド・ミード。その彼が想像した未来の画像をご紹介です。左が70年代の作品。右が80年代の「ブレードランナー」のデザイン。これを見ると、ブレードランナー以後に彼の未来デザインが一気に垢抜けたように思えます。

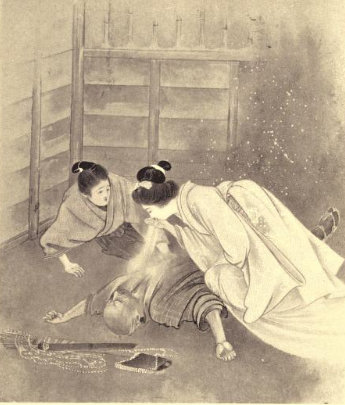

本日は満月、ピンクムーンです。無論月がおピンクである訳はなく、芝桜の色にちなんでピンクムーンなんだとか。で、ピンクの月の絵があるかと思って探したらありました。月岡芳年の「玉兎 孫悟空」。女性に变化した「月の兎」玉兎に悟空が勝利した瞬間です。玉兎は負けて元の兎の姿に戻っていますね。

ラフカディオ・ハーンが1904年に出版した「怪談」から、雪女と耳なし方一です。日本の恐怖譚を広く海外へ知らしめたハーンのネタ元は妻の節子。彼女の語る民話をハーンは物語へ仕立て上げました。「怪談」のタイトルが「くわぃだん」とされているのは、節子の訛りをそのまま表記したという説があります

1840年、パリで出版された「世界の踊りとそのキャラクター」(作者不詳)です。この当時パリで流行った踊りを衣装別に示したもの。左画像はスペイン起源のダンス「ファンダンゴ」。右上は当時一番人気だったチェコ起源のダンス「レドヴァ」。右下はかの有名な「ボレロ」を踊っている所だそうです。

★キツネのタ○タマアイスクリーム

大事なことなので、ちゃんとタイトルを付けました。ねばーっと伸びるトルコアイス、あれ、一部では表題の如く呼ばれています。ねばる成分はサレップという植物が原料なのですが、その球根がキツネのタ○タマに似ているからだとか。由緒ある呼び名だそうですよ!