文豪であり軍医であり、キラキラネーム愛好者でもある森鴎外。その彼が直々に描き写した写本と言われるのが「膳部之事」です。「本膳料理」という古典的会食の内容をまとめたもので、詳細なイラスト入り。写本の原本は現存していませんが、原本より鴎外の写本の方がよっぽど貴重です。魚可愛いですね。

物理って難しいですね。明治時代、この難解な物理をどう子供達に教えていたか良く解るのがこの「幼童絵図解」(明治10年)です、身近な職人さんの仕事を例にして「てこの原理」「支点、力点」「滑車の仕組み」などを解りやすく解説しています。当時の教育者も児童教育に気を配っていたことが解りますね

18世紀末頃まで人類は、歯痛の原因が「Tooth worm」という虫に拠るものだと思っていました。歯の内部に住む虫が穴を開けて暴れだすと痛むという概念です。ハーブやらロバの乳やらの治療法がありましたが殆どは効き目なし。虫を取り出そうとして歯神経を偶然引っこ抜く、というラッキーはあったようです

襟しか汚れて無いのにシャツ洗うの?もういやこんな生活!そんな声に応えたのかは解りませんが、19世紀末から米では取り外し可能なカラーが流行りました。左画像はその種類一覧です。20世紀初頭には「Arrow Collar 」の広告(右)が大当たり。米の紳士は20世紀中盤まで、カラーでお洒落を競いました。

1905年、日露戦争を揶揄した日本人形対ロシア人形の絵葉書です(欧州制作)。日本軍の先制攻撃(左上)、ロシアコサック騎馬隊の猛攻とそれをかわす秋山隊、旅順(203高地)の壮絶な砲撃戦、そして日本の実質的勝利を シンプルかつ解りやすく描いています。日本人形、可愛くなさすぎですね😫

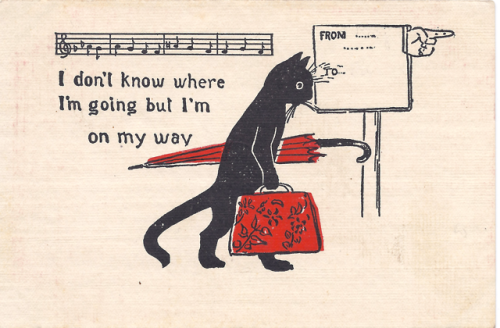

恐らく1900年初頭、同じ作者と思われる米国絵葉書。黒猫の可愛さが印象的です。一枚目は「何処に流れ着くかは解らない。でも私は私の道を行く」。凛々しい詩です。

二枚目は「貴方と離れ、私はもう貴方への愛を隠せない」という感じでしょうか。ヤスリで心を表面を削り、隠された愛を削り出しています

★モリーの軍隊絵日記

Molly Lamb(2014没)はカナダの画家。彼女は1942年から45年までカナダ婦人陸軍部隊に入隊し、その体験を絵日記形式で纏めました。実戦は無論有りませんでしたが、重要な実務をこなしていたようです。日記の絵はとてもユーモラスで、読みやすく軍隊生活を描写しています。