東京ディズニーランドには「スイスファミリー・ツリーハウス」という施設があります。スイスロビンソンという物語が元ネタとなった施設ですが、画像はその元ネタの挿絵です(1850頃)。これはスイスで作られたロビンソンクルーソーの二次創作。一人ではなく、家族ごと遭難するのが一次創作との違いです

★水彩画のアメリカ

画像は米のイラストレーター、ハリー・ベッコフの作品です。1920年から60年という米国の黄金期、彼は数々の雑誌で挿絵画家として活躍しました。水彩画の軽いタッチで描かれた米国は皆明るく元気で、暗い影というものがありません。もっと評価されていい画家さんだと思います。

本日の東京のコロナ感染者は50人を超えてしまった模様。都民としてはなんとも他府県の方々に申し訳ない思いです。油断大敵ということで、手洗いの啓発の画像を載せます。これは1940年代米国のポスターで「目を触る前に手を洗おう」と言ってます。コロナだろうが結膜炎だろうが、手洗いは最強なのですね

本日は大阪のかに道楽が制定した「かにの日」です。なので岳亭春信の蟹の絵をご紹介します。春信は19世紀の人で葛飾北斎の門人。絵の他に狂歌や戯作も手掛け、多数のペンネームを持っています。水辺で戯れるキュートな蟹は弁慶蟹のようです。

第二次大戦時、日本軍が撒いた対米宣伝のチラシとされるものです。思いっきり意訳すれば「お前が死んだら誰が悲しむかよく考えろ」という所でしょうか。戦意喪失を狙ったのですね。女性の持つ戦死者表の名前はトム、ジョン、ペーター、ジョージ。いかにも日本人が想像しそうな米国人の名前です。

中国最古の地理書と言われる山海経(紀元前4世紀頃)。加筆に加筆を重ねた同書は異人、妖魔の章もあり、今見ても充分楽しい内容です。左は貫胸国の人。ご覧のように持ち運びが便利です、右は交脛国の人。いつもこうらしいですが、どうやって歩くんでしょうか?芸人っぽいです。

●画像は清時代の加筆

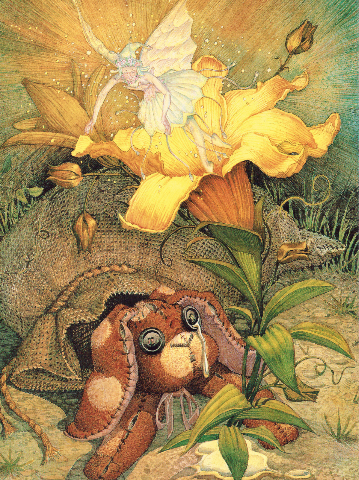

ゴミ捨て場で途方に暮れ泣いているうさぎの所に、子供部屋の妖精がやってきます。「あなたを本物のうさぎにしてあげる」。彼は夢が叶い本物となりますが、もうおもちゃではないので大好きなぼうやとは暮らせません。ある日ぼうやが庭にでると、どこか見覚えのあるうさぎがこちらを見詰めているのでした

イラストレーターDon Dailyの「ビロードのうさぎ」をご紹介。

いつか本物のうさぎになるのが夢のビロードのうさぎは、他の高級玩具に馬鹿にされてもぼうやを愛していました。ぼうやも毎日添い寝をするほど彼を愛しましたが、病気になってしまいます。そしてうさぎは不潔だとして捨てられるのです(続)

★金の斧

正直が一番大事という教訓を教えてくれるのがこのお話「金の斧」。日本では綺麗な女神様が湖から出てきて「貴女が落とし(以下略)」とやるのがメジャーですが、原典ではヘルメース神(マーキュリー)が木こりの斧を拾うようです。1910年(左)、1895年(右)のイラストも神様は男性ですね