11月30日はスコットランドの守護聖人、聖アンドルーの祝祭日。そろそろ世界中のスコッツたちが故郷を偲んでタータンをまとい、バグパイプとウィスキーに興じだします。さらにこの時期はケルトの血に潜む霊視力が増すとの触れ込みで、かなりあやしい自称ケルトたちも跋扈しますのでご用心。

英国ではハロウィンよりも11月5日のガイ・フォークス・デイのほうが盛り上がるわけですが、さすがにあの祭りを日本でやるには無理がありそうな。試案として夜のランプとテルテル坊主を組み合わせてみましたが、いまひとつ。果物でヒトガタを作って小鳥に食べさせるとか、方法はありそうです。

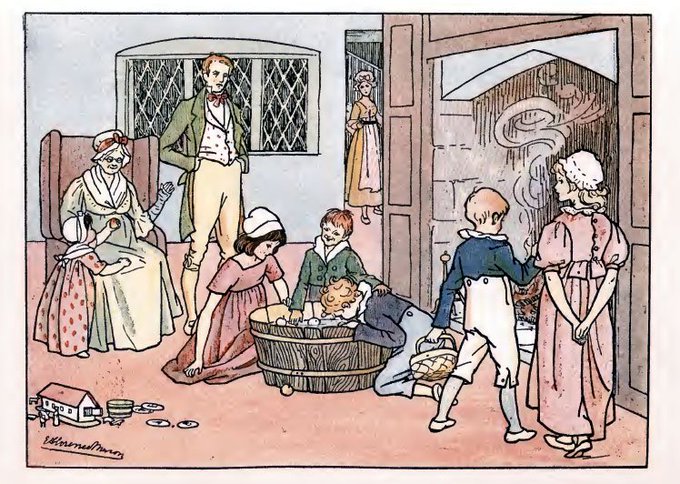

「悪い子は人さらいにさらわれてしまいますよ」とナニイが脅かすわけですが、具体的に描いた例は意外と少なく、このグリーナウェイの絵は貴重品。謎の人さらいは往々にして妖精や魔法使いであり、連れていかれた子供はやがて神通力を得て人里に戻ってきます。魔術師の人生に謎の空白がある所以なり。

雑。英国ハロウィンの遊びといえば「たらいにリンゴを浮かべて口だけで取りだす」ですが、由来が不明。しかしこの図版の左下のおもちゃを見てピンときました。あれはノアの洪水の再現ではないか。夜にやってくる悪霊たちは方舟に乗れなかった連中か、と。などと想像するのも秋の夜長の愉しみかと。

「キャットスキン」は英国流シンデレラ物語。訳有りの貴族の娘が流浪の果てに下女となり、舞踏会を契機に王子様と結ばれます。なぜか全身を猫の皮で包んでいるためこの名が。猫魔術的にどうなのか考察しておりますが、そもそも考察の必要があるのか。図はラッカムが描く放浪中のキャットスキン。

雑。ゴブリンといえば不細工妖精の代表のように思われていますが、ケイト・グリーナウェイが描くそれは格別。こいつはキャベツ泥棒の小太りゴブリン。殴っていいような気がいたします。

マーク・トウェインの「王子とこじき」に魔女裁判のシーンがあるため、あちこちチェックしているうちに最近の訳本に遭遇。そおかあ、そういう時代かあ、と感心した次第。

当館の花暦では、7月23日の花はハニサックル。スイカズラの一種です。その魔術的効能は多岐にわたり、玄関先に植えると魔除け、ポプリにして枕に仕込むと安眠効果。太くなった根幹部はワンドの適材。魔物を殴る棍棒にも。

17世紀の銅版画から猫オルガンの例を発見。状況はいまひとつ判明しませんが、なんらかの治療行為とのこと。猫の前足が鍵盤代わりで、半音上げたいときは助手が尻尾を引っ張るとか。「カッツェン・クラヴィア」という名前はかっこよいです。

歌に登場する妖怪変化の類は、その出現力が他とは段違いと言われています。英国古謡「ウィディコム・フェア」の灰色の幽霊馬はいつまでも主人を慕って野を彷徨うのであります。絵はパメラ・コールマン・スミスの同名の詩画集から。