病気の母の薬を買えず困っていた少女が、鬼子母神のお告げに従ってこの人形を作って売り出すと飛ぶように売れ、薬を買うことができたという逸話から、江戸は雑司ヶ谷の土産物として売られるようになりました。

電子展示会「錦絵でたのしむ江戸の名所」より「すすきみみずく」

https://t.co/8UgCpMNFNs

<NDL月報1月号>

今月の一冊は、表紙にも登場した渡辺省亭の『省亭花鳥画譜』。浮世絵のような大胆な構図と、西洋で吸収した感覚を融合させた美しい絵、そして激動の時代を生きた省亭の個性的な人生をご紹介します。

https://t.co/8JFjgUbAir

電子展示会「描かれた動物・植物」では、江戸時代の博物誌の中から、動植物画を中心に約180点の資料を紹介しています。先祖が遺した博物誌をひもとき、私たちと自然環境のあり方を考えてみませんか。 #自宅でNDL

https://t.co/6IiTiNLsge

(画像は順にアザラシ、マンボウ、アホウドリ、ラクダです。)

電子展示会「江戸時代の日蘭交流」では、当館が多数所蔵する江戸幕府旧蔵の蘭書(オランダ語の書籍)や蘭学関係の資料を中心に、日本とオランダの交流の歴史にまつわる資料を紹介しています。 #自宅でNDL

https://t.co/TCh1YM5tUt

(画像は、出島の地図とオランダ船の図です。)

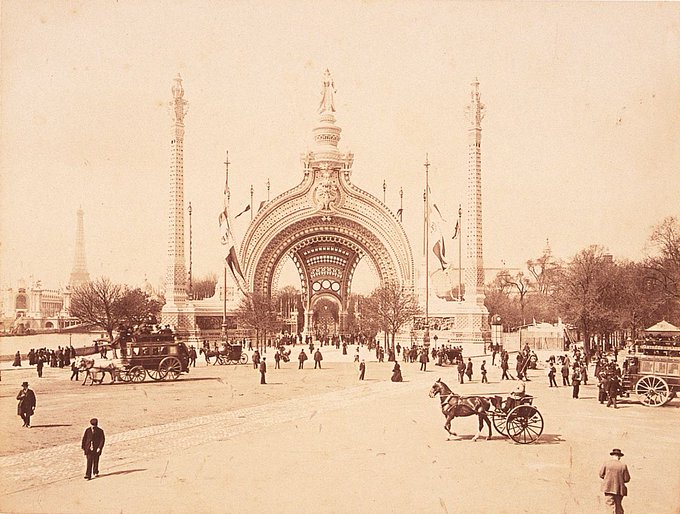

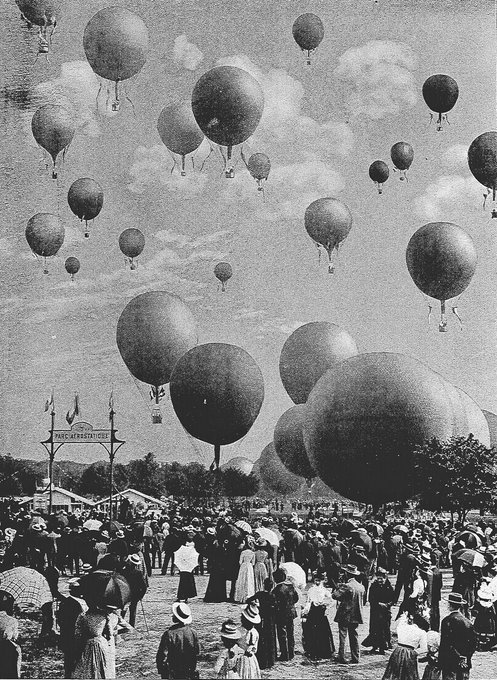

電子展示会「博覧会─近代技術の展示場─」では、1900年までに開催された11の万国博覧会について、各博覧会の特徴を解説しながら会場の様子を紹介しています。近代技術の歴史をぜひお楽しみください。 #自宅でNDL

https://t.co/wTiph9ECf0

(画像は、1900年第5回パリ万博の様子です。)

<NDL月報7/8月号>

あの馬上の男装の麗人は誰!? 彼女は1790年の寛政遷幸で光格天皇にやや離れてお供している女官「東豎子(あずまわらわ)」です。「今月の一冊」では、絵巻「禁裏遷幸御行列」を紹介しつつ、謎の多い東豎子の存在に迫ります。

https://t.co/8JFjgUbAir

明治45年1月28日、日本人初の白瀬隊の南極探検は南緯80度5分で終わりました。写真はその時の白瀬隊の姿と彼らの船、海南丸です。帰国後、白瀬隊の隊長、白瀬矗は盛大な国民的歓迎を受けました。

■「本の万華鏡」第19回「白瀬矗、南極へ」より

https://t.co/FLTeTe06oh

うさぎが餅つきをしています。

慶応3(1867)年に描かれたこの絵には、何か文字が隠れているようです。

いったい何を表しているか、おわかりでしょうか?

■解答はこちら■電子展示会「日本の暦」

https://t.co/ggWWYkP9yU

◆国立国会図書館の展示Facebook新着記事◆明治時代のニコライ堂。周囲に人々が集まっています(電子展示会「写真の中の明治・大正―国立国会図書館所蔵写真帳から―」より)。

https://t.co/L31A17baAU

◆国際子ども図書館の展示情報◆ 展示会「『赤い鳥』創刊100年―誌面を彩った作品と作家たち」を開催中です(後期:~2019年1月20日)。展示会の内容を写真とともに紹介した小冊子を会場で配布しています。