新規感染者の減少とともに早期の経済活動再開を求める声が高まっていますが、「宿泊出張解禁」の動きもある中、下手を打つと東京都が第2波の発信源になりかねない状況。都が慎重なのも分からなくない...かな?

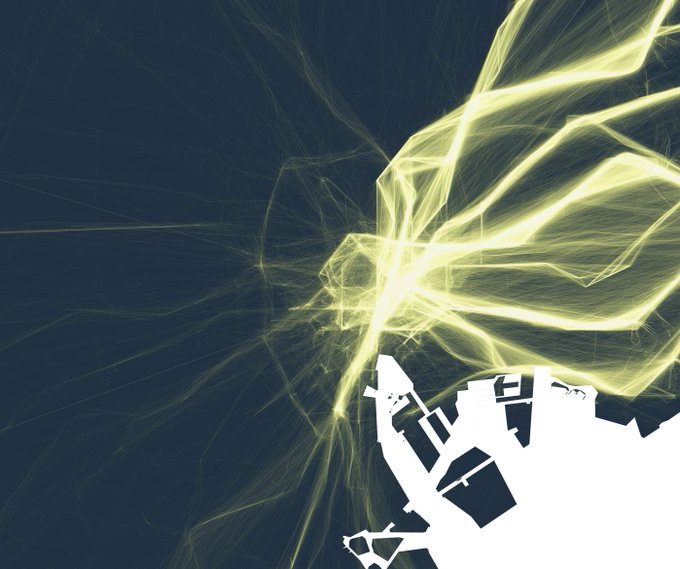

※2019年5月24(金)~27(月)の都内在住者の移動軌跡(匿名)。提供:株式会社Agoop

この前キディランド(キャラクターグッズのお店)に行ったら「ころころコロニャ」が撤去されてたんだけど、コロニャに罪はないから残して欲しいし、みんな買ってあげて...🥐

https://t.co/iE1hNixa6e

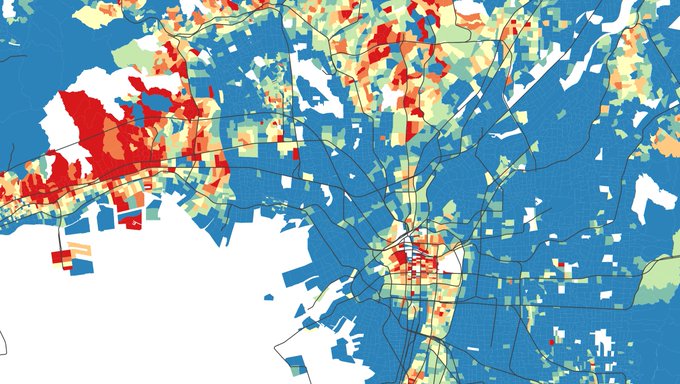

23区周辺を拡大。

これは1年前のデータなので、テレワークの取り組みが更に拡大すれば「地図に残る」ほどの変化が出てくるかも。

在宅勤務者が増えれば、通勤電車の混雑緩和によってテレワークができない業種の感染リスクも下げられる。

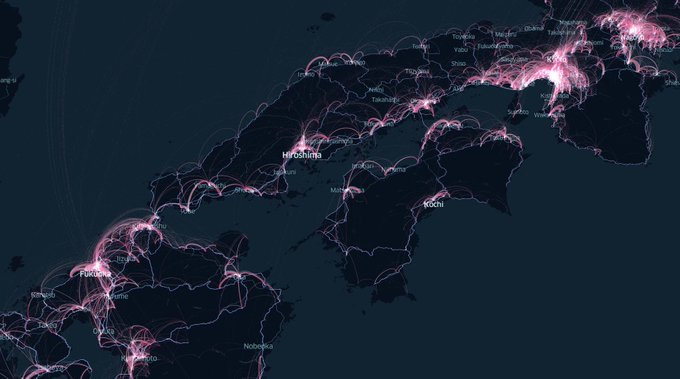

100~200万都市(札幌・仙台・広島・福岡)の中でも福岡は都市圏の広がりが頭一つ抜きん出ている。

他の3都市と比べると市外からの通勤も多く、「ベッドタウン」が多数存在するのが凄い。

都市の形(同縮尺)

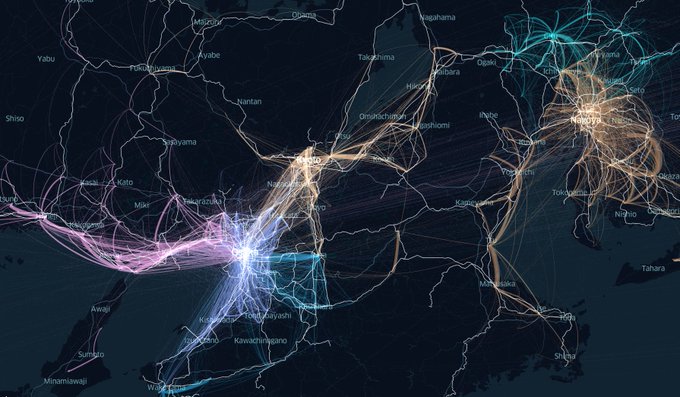

・花火型の首都圏

・刈谷・豊田などの工業都市との間でメッシュ状の交流がある中京圏

・大阪・京都・神戸の3極+αに分散する近畿圏

つぶさに見るといろんな気づきが得られますね。

・中都市がチェーン上に連なる静岡県・兵庫県・岡山県

・北九州と福岡の結びつき(一つの緩やかな都市圏といえるかも)

・北陸3県の独立性(県境で流動が細くなっている)

・高松と松山の都市圏の広がり方の違い

通勤先の都道府県で円弧の色を変えるとこんな感じ。

東京一極集中といっても30km圏外では県内通勤者の方が多いし、都内から3県への流れもあって首都圏の人流はとても複雑。

一方、近畿圏では神戸や京都、もっと言えば明石・姫路への流れも多く、放射状の首都圏とは見た目の印象も異なる。