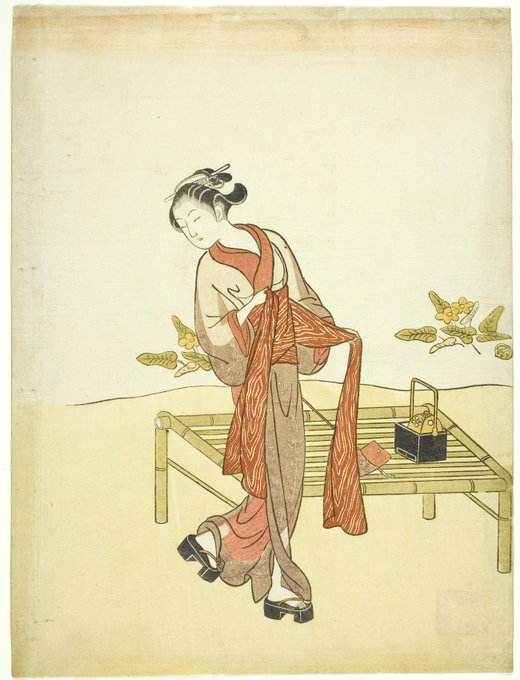

余白の美! 鈴木春信の作品はあどけない表情の人物が特徴ですが、想像を掻き立てる「余白」にも注目です! 時間がストップした空間で、1人だけがスポットライトを浴びて動いているよう。

拡大して見てほしい🦐! 北斎の描いた立派な海老。繊細な毛の表現や、表面の凹凸、しっぽの裏側など、緻密な描写に圧倒されます!ぜひ拡大して見てみてください!

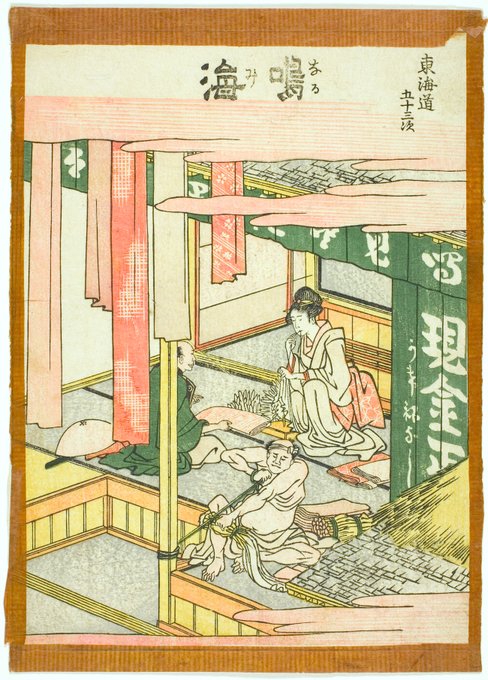

歌川広重が「東海道五拾三次」を描く約30年前に北斎も描いていた? こちらはそのうちの1枚「東海道五拾三次 絵本駅路鈴 鳴海」。北斎らしい生き生きとした人物描写が目をひきます。

子どもたちに大人気!江戸時代の夏の風物詩「回り灯籠」。回り灯籠は、切り絵を灯籠のなかに仕掛け回転させることで、絵が動いているように見える玩具です。テレビがない時代、動く絵に子どもたちのテンション爆上げ✨

七夕の短冊飾り、始まりは江戸時代といわれています。宮中行事で和歌がしたためられたことから五色の短冊が使われるようになりました。短冊のほかにも長寿のシンボル「折り鶴」や金運UPを願う「財布」ものを粗末にしない「くずかご」など飾りつけられました。

星に願いを...江戸で人気の「願い事」は🌟? 江戸時代に広く一般に広まった七夕行事。当時は手習いごとをする人や、寺子屋で学ぶ人が増えたことから、星に習い事や書の上達にまつわる願い事が多かったんですって。

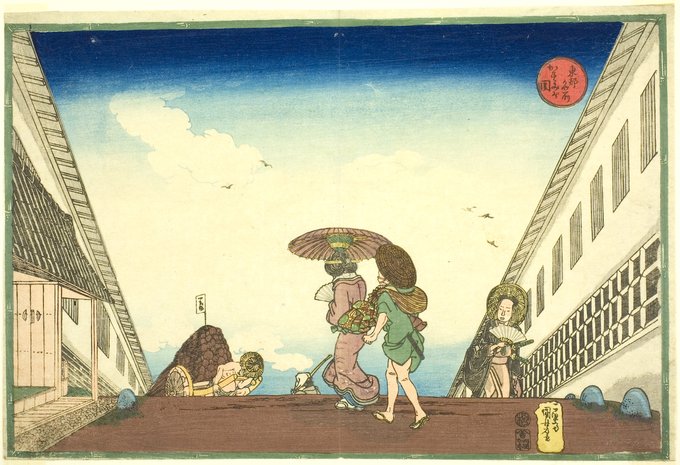

7月5日はビキニの日👙日本にビキニが登場したのは1960年代。あまりの露出度に日本ではなかなか受け入れられませんでした。それが登場する前はワンピースタイプの縞模様の水着など露出度の低い洋服のようなもの。作品は「大礒海水浴 富士遠景図」。国立国会図書館デジタルコレクションからの出典です。

2021年は7月2日から半夏生(はんげしょう)💡半夏生は夏至から数えて11日目頃からの5日間。江戸時代の農民たちが大切にしてきた雑節のひとつです。関西地方には「稲穂がタコの足のようにしっかり根付くように」という願いを込めて、半夏生にタコを食べる風習が根付いています🐙

北斎が描いた狆(ちん)🐶がキュート😍 タンポポやイヌタデの花が咲くなか、手毬で遊ぶ狆。執拗なほどに描き込まれた長い毛に鋭い爪、狆としては長い鼻も独特。北斎の手にかかると、狆にも妙な迫力が備わります✨5月19日発売 書籍『浮世絵動物園』よりhttps://t.co/IafghAouwg