🐸#田んぼの生きもの調査🌾

私たちが毎年調査する神奈川県伊勢原市の田んぼでは、ナマズやスッポンがとれます。川の水位があがったときに田んぼに入ってくるそうです。ナマズは肉が白身で、かば焼きにするととてもおいしく食べられてきた魚のひとつです。

#農家の皆さんありがとう #全農

🐸#田んぼの生きもの調査🌾

長野県の佐久地方では、江戸時代から田んぼでのコイの養殖がはじまりました。近年、改良されたフナが復活、田んぼにフナの稚魚が放され、稲といっしょに育てられ出荷されます。

#農家の皆さんありがとう #全農

🐸#田んぼの生きもの調査🌾

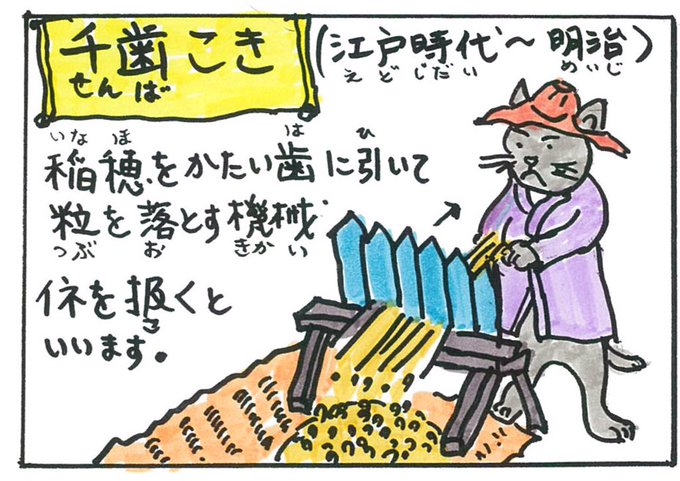

むかしは、十分に乾燥した稲は、田んぼの一か所に集めて、そこで穂の先から籾だけ分ける作業、脱穀(だっこく)または稲扱(こき)をしました。籾(もみ)をとったあとの稲が稲わら、または単に「わら」といいます。

#農家の皆さんありがとう #全農

🐸#田んぼの生きもの調査🌾

稲刈りは、ノコギリ鎌を使います。刃がノコギリのようにギザギザになっています。草刈り鎌のように振り下ろすのではなく、イネを左手でにぎり、右手は鎌をもって刃を株にあてて引っぱるようにして切ります。

#農家の皆さんありがとう #全農

🐸#田んぼの生きもの調査🌾

そこで、田んぼや畑の土などが、私たちにとって、なぜ、どのように「だいじ」なんでしょうか。これを農の多面的機能(ためんてききのう)といいます。それを見ていきましょう。(参考:農林水産省HP)

#農家の皆さんありがとう #全農

🐸#田んぼの生きもの調査🌾

昔の田んぼには、春にレンゲ(ゲンゲ 紫雲英)がたくさん咲いていました。イネの栄養分となる窒素をためてくれるからタネをまいたのです。

レンゲはミツバチにとって最高のごちそう(蜜源)だったのです。

#農家の皆さんありがとう #おっぱっぴー小学校 #小島よしお #全農

🐸#田んぼの生きもの調査🌾#復習テスト

【第7問の答え】

①の田んぼに戻す、です。

もって帰って放したりすると、生きものの種類によっては生態系を乱すこともあります。

生きものにはまた会いにくればいいんです😀

#農家の皆さんありがとう #小島よしお #おっぱっぴー小学校 #全農

図鑑があるときは名前を調べます。

それでもわからないときは講師(こうし)の先生に聞きましょう。

#農家の皆さんありがとう #田んぼの生きもの調査 #おっぱっぴー小学校 #小島よしお #全農

そして、イネを踏(ふ)まないよう気を付けてゆっくり進みながら生きものをさがします。

#農家の皆さんありがとう #田んぼの生きもの調査 #おっぱっぴー小学校 #小島よしお #全農

🐸#田んぼの生きもの調査🌾#復習講座

田んぼ まもる先生です。

「こんなにいっぱい生きものがいたのか」と、田んぼに入った子どもたちも、大人も、あるいは農家の方々も驚きます。