江戸時代のTwitterイラスト検索結果。 3,663 件中 143ページ目

10位はこちら、通常の握りの3倍とも言われるお寿司の有名店のレポです

この寿司、通常の3倍はデカイぞ…! 江戸時代からサイズを変えない館山の「田舎寿司」に圧倒された https://t.co/Q0Aab3dIPo

こちらの茂八寿司さんに限らずの話ですが、2020年は千葉を食べて応援する機会がよりあればと…!

着物イラストが流れてきたので、便乗です。連載でたくさん描いております^^表紙の昼バージョンと遊女です^^

#着物

#イラスト

#丸山遊女ー復讐の蕾ー

#江戸時代花魁

コヤーン!唐津城ちゃんなの!計略は【時の太鼓】なの!これは唐津城ちゃんの二の丸あたりにある鐘楼の事なの♪時間が来ると人形が出てきてドンドコ太鼓を鳴らすからくり時計なのー。武器のもちーふにもなってるなの♪江戸時代に実際にココに太鼓を置いて時間を知らせていたそうなの~ #城プロ

ごめん刀じゃなくて江戸時代の捕物道具かも💦変わり兜や鎧もいろいろ見られます✨

金カムクラスタにはぺカンペと銃剣かな⋯

ここで自在置物が実際に動くのを初めて見ることができたりと盛り沢山でした。

お気に入りは細工物の簪で、三味線の形になってて分解すると箸になるもの。撥が留め金なんです。

博物館ついでに、初詣で喜多院あたりを訪れる方もいるかと思うので川越歴史博物館を推しておきます

安土桃山時代の鎧とか江戸時代の刀とか間近で見られるスポットです!

入り口の筆文字が力強すぎてちょっぴり入りにくいかもしれませんが中に入ると展示も充実してるし解説もしてもらえてお勧めです!

初夢は見られましたか?今年の干支はねずみですね!

今日ご紹介するのは「露乞う昼顔」と同時に発行した「大江戸恋捕物帳」という、同心青峰×鼠小僧黒子という江戸時代パロの青黒本表紙です。

同心とは、江戸時代でいう警官のことです。つまり、ポリ峰×泥棒黒子の江戸時代バージョンということです。

世界最古の企業をご存知ですか?株式会社金剛組は、日本の建設会社で、578年創業で現存する世界最古の企業です。

578年建立のため聖徳太子によって百済より招かれた3人の宮大工(金剛、早水、永路)のうちの1人である金剛重光により創業。江戸時代に至るまで四天王寺お抱えの宮大工です。

今日は以前もご紹介しました、露乞う昼顔の表紙です。

火黒&ナシュ黒の開国という歴史改変を含めた江戸時代パラレル不倫話です。

300ページで越えの260ページで近くが性描写で描かれるという過激な内容。

大阪くろこい。での発行となりました本作品、届いた時に爽やか…!と思ったのが私の印象。

リチャさんちの子とよそんちのキャラのコンビを描かせていただきました〜〜!江戸時代のキャラは初描きかと!

楽しかった、新鮮でした!!いいコンビ…!

しかしほとんどが幻覚………………(すみません)

都市景観・まちづくりセンター(略してまちセン)https://t.co/fPcaycaqWH のニュースレター”京まち工房”の「京都人グの京都知らず」の7回目です。今回は「先斗町を守るのだ」。先斗町には江戸時代からの町家も残っているそうです。その風情を取り戻すべく先斗町の人たち、めちゃ頑張ってはります

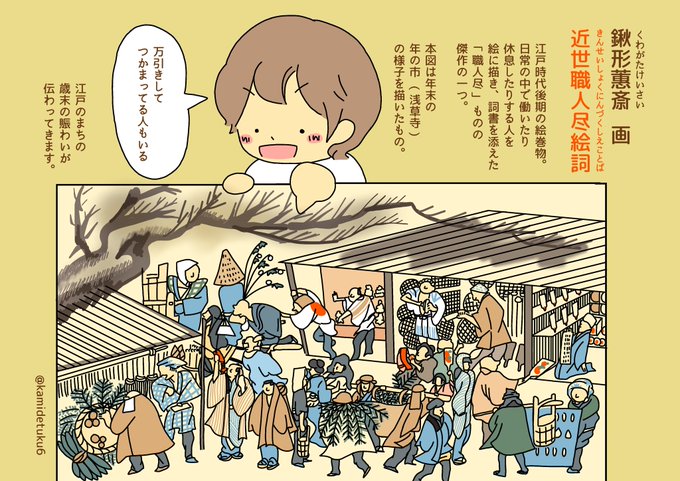

→本書は江戸時代初期の浮世絵から明治~昭和にかけて再興した新版画まで89人の作家の浮世絵作品200点を掲載。様々な職業の人々、妖怪などの想像上の生き物、花や鳥などの自然の風景によって表現される浮世絵の豊かな魅力を世界中の美術館や個人コレクションから集めた図版によって紹介しています。

記念すべき朝顔シリーズの第一巻!

江戸時代パラレルでお屋敷にやって来た火神が同組、同室の黒子が専属小姓をしている赤司だけでなく黄瀬とも関係があることを目撃してしまうところから話が発展します。どこか意味深なのを先生が微睡みから目覚めた黒子で表現してくれています。

一つ目小僧

顔の真ん中に目が一つだけの小僧姿の妖怪。

事八日の夜に山から降りてきて、各家の生活態度を調べ、その家族の運勢を決めるという。

江戸時代から現代に至るまで数多くの怪談や随筆、創作物などで取り上げられている有名妖怪。