絵手本のTwitterイラスト検索結果。 24 件

「江戸時代の絵手本:鎧」(1770)

https://t.co/DFCSYtYBqK

江戸中期の絵手本集「絵本写宝袋」より、具足のパーツを描いた一枚。

作者である狩野派の画家 橘守国 (1679-1748) は生涯に数多くの絵手本を手がけ、同時代だけでなく後世にも大きな影響を与えました。

#天牛書店Images #イラスト #絵手本

「紫陽花」(1913)

https://t.co/kd4HRhJIv7

江戸時代末期から明治時代初期にかけて活躍した日本画家 幸野楳嶺(1844-1895)による絵手本集の1ページ。

楳嶺は幅広い画風のもと、門下に竹内栖鳳や上村松園を持ち、明治の京都の画壇で教育者としても名を馳せました。

#天牛書店Images #紫陽花 #イラスト

\お辞儀をする人物は?/

この絵手本の冒頭に描かれた人物は北斎の自画像だといわれています。北斎は何を思ってどこかお茶目な自画像を描いたのでしょうか。場面替のため、こちらの自画像を見られるのは5/16(月)までです!

https://t.co/COVD7qsKhF

\#広重円熟期の画業-錦絵から絵本まで-出品中!/

嘉永年間の広重は版本である絵本も多数出版しており、特に絵を習う者の手本となる「絵手本」を制作しました。本図は『略画光琳風立斎百図 初編』。略画とあるようにささっと筆を走らせたような描写で、丸みのある人物やネコたちがかわいいですね。

「江戸時代の人物略画」(1800)

https://t.co/lBrmZqTbM8

江戸時代後期の絵師 河村文鳳(1779-1821)による絵手本「文鳳鹿画」より。

様々な状況の人物をデフォルメした略画を全ページに配した画集であるとともに、江戸時代人の仕草の記録でもある、かわいい絵手本です。

#天牛書店Images #イラスト

「江戸時代の人物略画」(1800)

https://t.co/ID9U5xF958

江戸後期の絵師 河村文鳳(1779-1821)による絵手本「文鳳鹿画」より。

人物をデフォルメした略画を全ページに配した愛らしい画集であるとともに、江戸時代人の仕草の記録でもあります。人間くさくて良いですね。

#天牛書店Images #イラスト

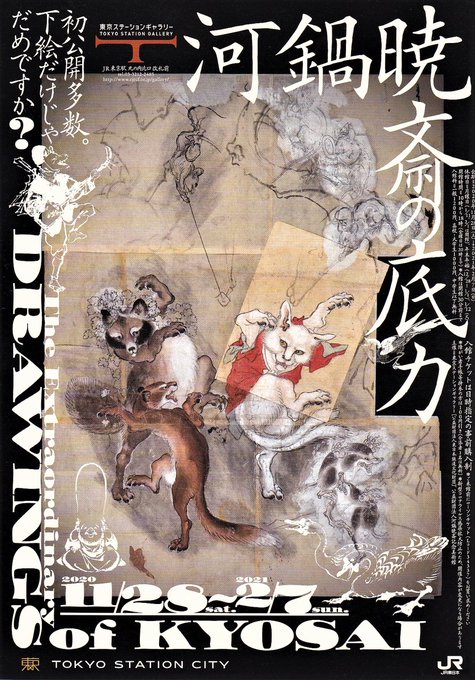

「#河鍋暁斎の底力」#東京ステーションギャラリー ハリポタ展の開催延期で急遽半年で開催に漕ぎ着けた美術館と関係者の熱意と“底力”感じた。素描、下絵、画稿、席画、絵手本など全て暁斎本人が描いた作品ばかりで、本画、版画はなしという攻めた企画。展示数も多く盛り沢山。素描帳や下絵帳に興味津々

【河鍋暁斎の底力展】

暁斎が「着服図法」を用いて描いた絵手本「人物動態」も展示中。

着服図法は、始めに裸体を描いてからその上に服を描く画法で、暁斎の絵手本では裸体を墨、衣服は朱で描き分けています🖌️

東京ステーションギャラリー「河鍋暁斎の底力」展にて

2/7まで

https://t.co/d4TBshi5xR

竹久夢二 著「夢二絵手本1」② #竹久夢二 #国立国会図書館 #デジタルコレクション #京都府立図書館 #ぬり絵 #connect_kyoto https://t.co/M9DDFaDKOm

#Bura_Bi_Now 河鍋暁斎の底力

完成作品でなく下絵や弟子の為の

絵手本 素描 絵日記風の作品や席画

と呼ばれる宴席での即興画等に焦点

を当てたユニークな切り口の作品の数々が実に興味深い。幾重に重なる

輪郭線や白の修正がLivePhotoの様

に絵に躍動感を与えている。

Weekly Gallary of Kyosai's Art Works 臨時6号 #河鍋暁斎 東京ステーションギャラリーで「河鍋暁斎の底力」展スタート(~2021年2月7日)。河鍋暁斎記念美術館設立の原点である河鍋家伝来の下絵・画稿を中心に絵手本等も含め、暁斎の筆遣いの息吹を間近に体感してみてはいかが。画像は同展チラシ。

アマビエ様の言によれば、絵姿はひとつでも多い方が良いのですな

波の参考は北斎センセー。岩崎美術社刊の北斎絵手本と漫画揃えたいけどいまだ3冊のまま

#アマビエチャレンジ

葛飾北斎の『北斎絵手本帖』。北斎が84歳の時に描いた肉筆画の画帖です。短時間で描いたと思われる、即興的なタッチが見どころ。小型の画面ですが、北斎の熟練した筆遣いを味わえます。実は太田記念美術館の中で展示するのは35年ぶりというレアな作品。7/26まで展示中。現在、館内は空いています。

「金魚」(1894)

https://t.co/FocVUJ9VtO

こちらは、幕末・明治時代の南画家 瀧和亭(たき かてい/1832-1901)による絵手本画帳「丹青一斑(たんせいいっぱん)」収録の色刷木版画「和楽有余」。

金魚を描いた爽やかな一枚です。右下に集まる小さな稚魚たちもお見逃しなく。

#天牛書店Images #イラスト

4月5日(日)より開催の「#北斎の肉筆画」展では、版画や版本の代表作も同時公開!「冨嶽三十六景」のうち三役と名高い「神奈川沖浪裏」「凱風快晴」「山下白雨」の3点を3期にわけて公開。『北斎漫画』(個人蔵)は、欧州の芸術家達にも影響を与えた絵手本で筆の巧さは勿論、ユーモアにも驚かされます

河村文鳳「江戸時代の人物略画」(1800)

https://t.co/ID9U5xF958

江戸時代後期の絵師 河村文鳳(1779-1821)による絵手本「文鳳鹿画」(ぶんぽうそが)収録の挿絵。寝相が悪いですね。このようなユーモラスなシーンが一枚に沢山描かれています。同書より40種の画像をご用意しています。

#天牛書店Images