涅槃はサンスクリット語ではニルヴァーナと言い完全な静寂、自由を表し、仏教に限らずインドの宗教に於いて輪廻から解放された状態のことを言います。

仏教は煩悩を滅して悟りを開いた境地に至り輪廻より脱する事が目的です。

釈迦の入滅を大般涅槃(だいはつねはん)といいます。

六根とは人間に備わった五感、目・耳・鼻・舌・体に意識を加えたもので、

これらを清らかに保つ事で執着を断とうとする考えで、「どっこいしょ」の語源とも言われています。

仏教だけでなく神道や修験道でも共通で用いられる言葉なので、

それだけ普遍的な事柄を現していると言えます。

三帰依とは仏・法(仏の教え)・僧の三つに帰依する事を宣言する言葉で、以下のパーリ語の歌もよく歌われます。

ブッダン ・ サラナム ・ ガッチャーミー

ダンマン ・ サラナム ・ ガッチャーミー

サンガン ・ サラナム ・ ガッチャーミー

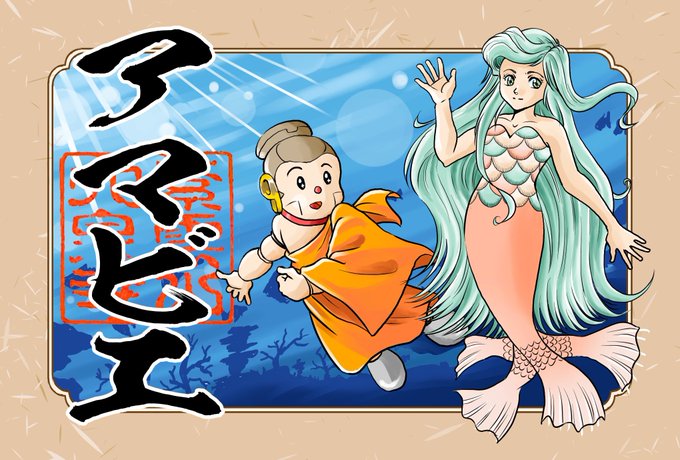

絵の振りのポーズはWINKの淋しい熱帯魚です。

「呂律(ろれつ)が回らない」の「呂律」ですが、元々は仏教音楽の調子を表す言葉でした。

呂(りょ)施法、律(りつ)施法、中曲と言う3種類の音階があり、「りょりつ」と言われていましたが、これが「ろれつ」に変化し言葉の調子を表すようになったようです。

#上野の樹里美術館 #のだめカンタービレ

「悟空」とは、かつてインドへの国使に随行した唐の官吏が、仏典を収集した後、帰国して皇帝より「空を悟る」と言う意味で賜わった名前です。

西域経由でインドまで赴き仏教の経典を唐に持ち帰ったことから『西遊記』の孫悟空にこの名が付けられたのではないかと言われています。

#仏教

虚仮とは「バカにする」と言う意味で使われる「こけにする」の「こけ」ですが、「事実ではない偽り」と言う意味の“虚”と、「実体のないこと」を意味する“仮”が合わさった言葉です。