146 件中 41〜50件を表示

@mikemaneki 『ウインドブレーカー』、ヤンキー不良ケンカ漫画のフォーマットで、世間からは爪弾きだけど裏では実は仁義のあるいいヤツとかではなく、直球で正義の味方をやろうという子達が主人公側で、世間からも評価されて認められていて、その作品が長期連載アニメ化な人気作なのもなんかメタ的な勧善懲悪でよき

0

1

ジークアクス、エヴァで喩えるなら、碇シンジと惣流アスカが出会わないエヴァifで、それを創れるか、ファンがそれを受け入れられるかを考えてみれば、同じことはなかなか出来ないと思いますね。その意味ではシン・エヴァはかなり近いところまでやってて、ある意味でプロトジークアクスだったのかもなと https://t.co/n8fIDvkI3D

0

1

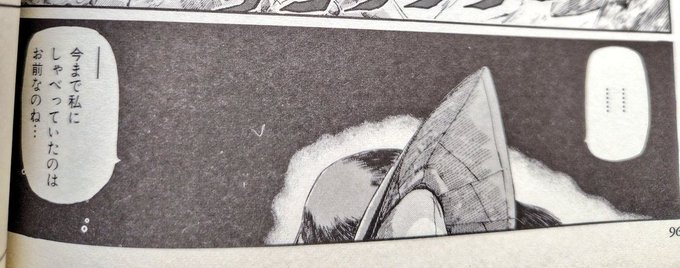

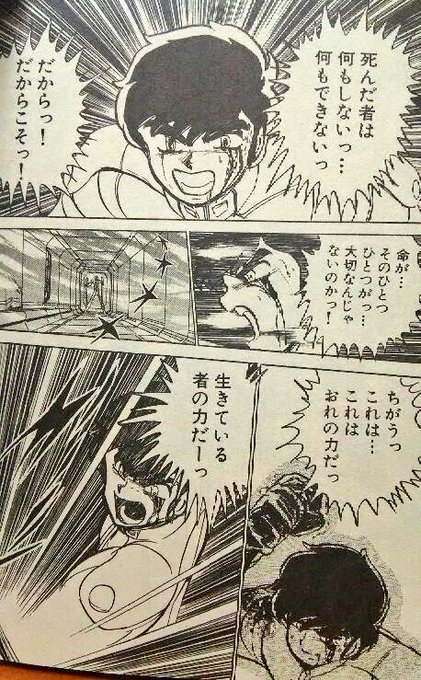

商業小説版も確認したら同じだったので、アニメ版だけの変更なんですよね…。主人公の死に際の、異世界転生なんかよりも加害者への復讐を強く望んでいるのに叶わない(案内人がそれは叶えてやらない)という描写(画像はコミカライズ版)が無いせいで、アニメ版だけ全然違う印象の話になってしまっている。 https://t.co/EvVGzPyc9n

0

2