@_Osahiro ええ、本当に。

他に既存の十二天と比べて頂ければ分かるですが、こう言った密教が有する神秘主義、秘教的な雰囲気を反映させた画風や構成が一般的だった中で敢えて無地の背景を採用し、尊像のみを描くと言うシンプルなスタイルを採用したのは当時からしてもかなり革新的だったみたいで。

特に一、二枚目の四天王がある伊賀、仏像の宝庫なんよな。

興福寺吉祥天像と同一作者の地蔵菩薩像、五体完存かつ東寺講堂像に次ぐ古さの五大明王、数少ない平安時代以前の虚空蔵菩薩像、非常に珍しい六臂の十一面観音像...挙げ出したらキリがない。 https://t.co/2Yntlw1cjh

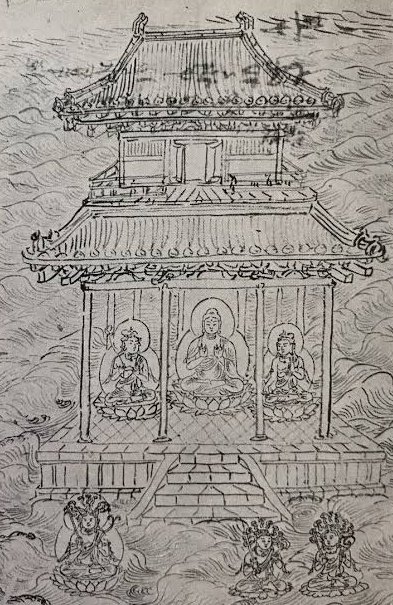

2.厨子

国宝。本尊である當麻曼荼羅を奉安する厨子で、奈良時代後期~末期の製作か。この時代の厨子の数少ない現存例として重要な存在。

当初は屋根と柱のみの吹き流しの構造をとっていたが、鎌倉時代の改修によって側壁と厨子扉が追加された。この扉も厨子と同じく国宝指定を受けている。(↓)

5.當麻曼荼羅(貞享本)

重文。奈良県、當麻寺蔵。

延宝五~六(1677~1678)に行われた根本曼荼羅、そして現在の當麻寺本堂に掛けられている元亀本の修復を踏まえ、延宝六~七(1678~1679)年に製作された根本曼荼羅の原寸大の写本。

本展の主役で、2018~2020年の修理後初の一般公開となった(↓)

以下、収蔵庫に安置されている仏像群を。

1.千手観音立像

実際に千本の手を表す「真数千手」の貴重な遺例。製作は平安時代末か。

元は近隣寺院に伝来した像で、明治期に本寺に移された。定朝様の延長線上にある作風ながら、僅かに平安初期の密教像の影響が伺えるらしい。(↓)

と言う訳で先週日曜になりますが、京博観心寺展のついでに京田辺市三山木駅すぐそこにある寿宝寺に行ってきました。

前々から気になっていた畿内の真数千手の傑作である千手観音立像、漸くお目にかかれました。かれこれ十数年かかっちゃったな...。(↓)

#takuの旅行記録