つづき。ミンキアーテ版の同札(画像1)は特異なデザインだが、ポール・ヒューソン氏らが指摘するようにキリストの冥府下りにおける辺獄(リンボー)図か。画像2&3は『ベリー公の時禱書』とユベール・カイヨーのヴァランシエンヌでの受難劇舞台図。

つづき。まず先駆的なミーノ=ダ=フィエゾレによる1466年頃の彫像。次に言わずと知れたレオナルド=ダ=ヴィンチの『岩窟の聖母』。次がペルジーノの作。最後にその弟子ラファエロの『牧場の聖母』(二人のポーズは大分変わっているが)。つづく。

つづき。ルネサンス期の「キリストの洗礼」図の例として、有名なヴェロッキオのものと、ラファエロの師ペルジーノのもの。二人のポーズ、上方の光や注がれる水もマルセイユ版との関連で興味深い。前者はヨハネの後ろに石垣(?)も。つづく。

さてマルセイユ版だが、全切札中まともな樹木は「星」にしか描かれていない。

以上「星」の鳥=ペリカン説を試みたが、黙示録の鷲など別な見方も多々有り得る。思うに不明瞭な描かれ方は一種意図的な部分もあり、タロットの絵は本質的に多義的なのだ。

大英図書館蔵ホーカム聖書(14世紀前半)から。楽園にいるアダムとイヴ、樹を指差す造物主。その樹の頂にはペリカン。知恵の木と生命の木が一体となったものか?

こちらの論文の註では「生命の木」。

http://t.co/BGOQ10y5Hv

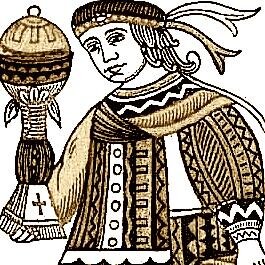

つづき。画像はジュゼッペ・マリア・ミテッリ作のタロッキーノから「運命」「愛」「時間」。1660年代頃のボローニャ製。つまりはモンテヴェルディの『ウリッセの帰還』とは地理的にも時代的にも近い。ポネルの演出でも「愛」は最初目隠しあり。

つづき。画像は16世紀に描かれた、フアン・デ・フランデスによる『ラザロの復活』。主要人物として大きく描かれる3人はタロットと共通。所蔵するプラド美術館は女性を姉のマルタの方としている。

https://t.co/c9XUbw0GWW

つづき。ここに並べたマルセイユ版「節制」4種だが、左3つの共通点にお気づきだろうか。乳房を露わにしているのである。現在目にすることのできるマルセイユ版のうち最古のものに属するロリション版がそう描かれていることは注目に値する。つづく。