江戸時代のTwitterイラスト検索結果。 3,656 件中 96ページ目

※猫耳!

の終わりに描きたくなって挫折した作法まねきねこ。

甘味さんに励ましてもらえてので色塗れました有難し!

大判小判は江戸時代?オーパーツです。

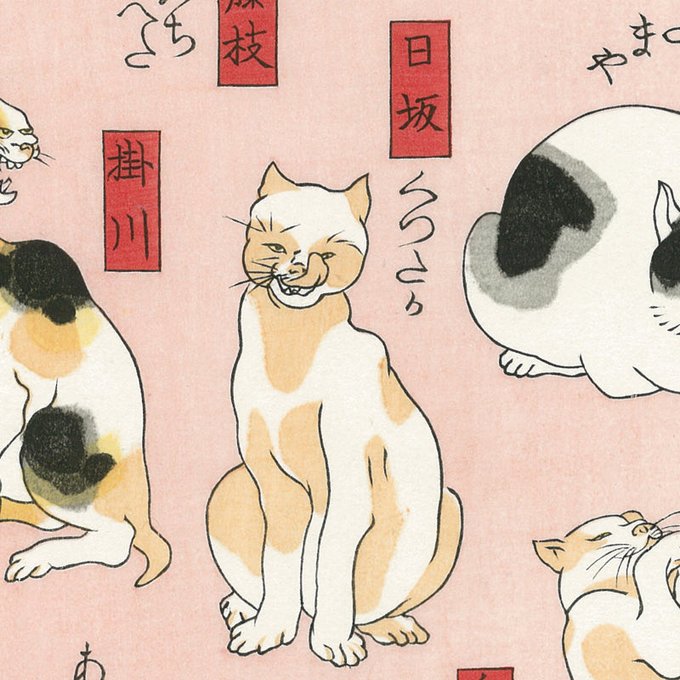

猫の日リベンジ第一弾!

鞠子=はりこ(張子の猫?)

日坂=くったか(食ったか? 舌をぺろり、犯人はお前だー!)

見付=ねつき(寝付き?)

草津=こたつ(炬燵? 猫が炬燵で丸くなるのは江戸時代から)

作品名の「其のまま地口」の「地口」は、語呂合わせのこと。ちょっとわかりにくいものもあります。

血盟Bー吸血鬼PC 江ノ島椿(えのしま つばき) PL:たわりーしちさん

江戸時代末期に源祖に認められて貴種となった経緯もち。しかし元々持ち合わせていた病気も持ち越してしまい、ことある毎に吐血をする様に周囲は初めは驚いたものの、今は既に日常の一場面に・・・。

コ!湯島聖堂ちゃんなの!編成特技は【学問吟味】なの!これは江戸時代の寛政の改革での学問奨励のために試験が行なわれる事になったの!その一つに【学問吟味】があって場所は湯島聖堂ちゃんで行なわれたなの~。試験の主席には遠山の金さんのもでる遠山景元君のお父さんもいたそうなの~ #城プロ

江戸時代に広く普及した眼鏡仕草では、眼鏡を手で押さえながら微笑むのが眼鏡っ子の粋とされました。片手でも両手でも良いですね。モデルが池袋晶葉ちゃんならなお良いです。

【コレクション紹介】今日は #猫の日 !文化研究所にいる猫ちゃんは…着物を着るときに便利な小物入れ、袂落とし(江戸時代末期)や、「猫々歯磨」という明治時代の商品の引札(ポスター)が!いずれもふっくらしたフォルムがキュートです🐈袂落としは白い犬もかわいらしいので要注目!🐶

大河ドラマ「#青天を衝け」にちなんで、少し江戸時代の #青 の話を。#渋沢栄一 の故郷では多くの人が藍色の着物を着ていますが、#浮世絵 を見てみると、江戸時代後期、藍染の衣類が広く庶民に普及していたことがわかります。#広重 が描いた鳴海(名古屋)の街道沿いの店と神田(東京)の紺屋町の風景。

水戸は江戸時代初期、家康公11男水戸頼房公が入部したが、厳密には5男武田信吉殿の入部が先。

世襲ないまま鬼籍入りされたため、水戸家は頼房公が初代なのは間違いないが、家臣は信吉殿から仕えている人々も多かった。

天狗党の重要人物武田耕雲斎殿も、甲斐武田家の末裔と聞く…

『スーパーベイビー/丸顔めめ』

→好きだ…(2回目)

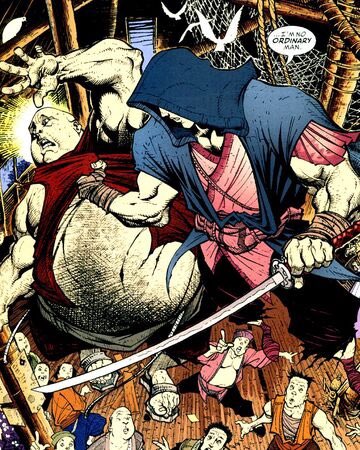

『百と卍/紗久楽さわ』

→世界観、というか江戸時代の再現がとにかく素晴らしいです。いよいよ2人の時間が進みそう。これからも楽しみ!公式同人誌も良かったぁ…!!✨✨

#新刊を語る会

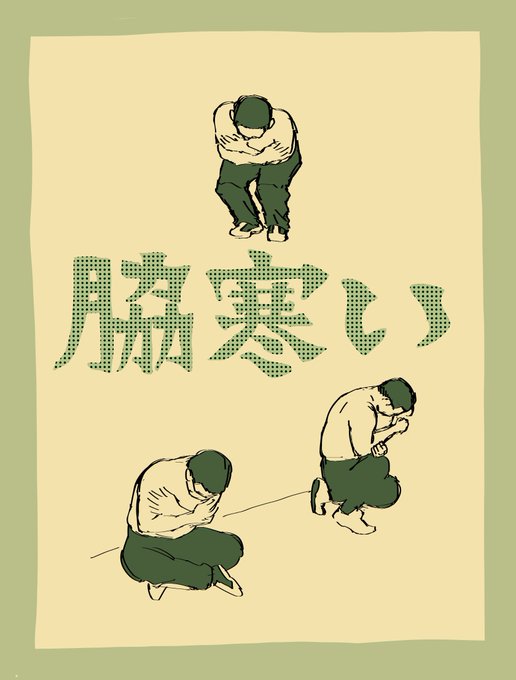

江戸時代でこういう漫画的な表現が既に確立していた事は凄過ぎるでしょ。

オナラビームを跳ね返したり、吹っ飛ばされたり、板を突き破ったり。

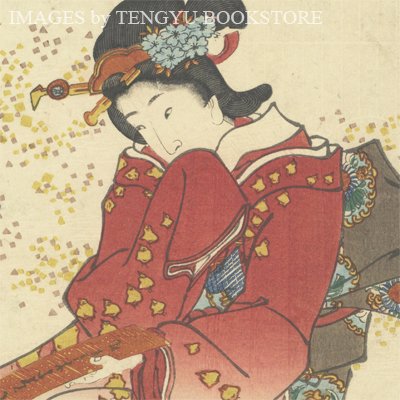

松村景文

鴛鴦図

絹本 江戸時代 19世紀

Matsumura Keibun

Mandarin duck

color on silk, 19th century

#matsumurakeibun #goshun #japaneseart #maruyamaokyo #Japaneseculture #japaneseantiques #松村景文 #呉春 #四条派 #美術 #アート #日本美術 #日本画

特に「JIN」なんかは、そもそもが原作の執筆のきっかけが、「江戸時代、特に遊郭で働く遊女たちが病で多くが短命であった事実に憤り、もしこの時代に現代医学の知識を持つ者がいたならば」の発想だったのよ。

「三代豊国 源氏絵」(1858)

https://t.co/vKOrs9J2LJ

江戸時代後期を代表する浮世絵師のひとり 三代豊国(歌川国貞)による浮世絵連作「源氏後集余情」の一つ。本作は、江戸時代に刊行され人気を博した柳亭種彦による「偽紫田舎源氏」をもとにした源氏絵シリーズです。

#天牛書店Images #浮世絵