烏口腕筋のTwitterイラスト検索結果。 21 件

上腕は補助ボーンとしてuarmS1、uarmSの2つ。uarmS1はバンク調整用。uarmSは「烏口突起」から烏口腕筋と上腕二頭筋短頭の起始部を担当している。

その筋肉に出逢ったのは筋肉を勉強し始めた頃、その突然の出逢いに衝撃を受けた事は今でも思い出します。

その筋肉があるからこそ、腕の迫力・逞しさ・安定感・しなやかさが表されるのだと。

そう、あなたは烏口腕筋(うこうわんきん)。

烏口腕筋は耳馴染みのない筋ではないでしょうか?

深層にあるため表面からは見えません

肩の屈曲や内転のサポート役として

上腕骨と肩甲骨の安定させる働きます

水平屈曲において重要な役割をします

あなたにはサポートする人がいますか?

そしてサポートしてますか?

https://t.co/6y8QGRrptG

烏口腕筋はたぶんあまり聞いたことがない筋ではないでしょうか?

深層にあるため表面からは見えない位置にあります

名前通りに肩甲骨の烏口突起から始まり上腕骨につきます

肩の屈曲や内転のサポート役として働き

上腕骨と肩甲骨の安定させる働きのほうが強いです

水平屈曲において重要な役割をします

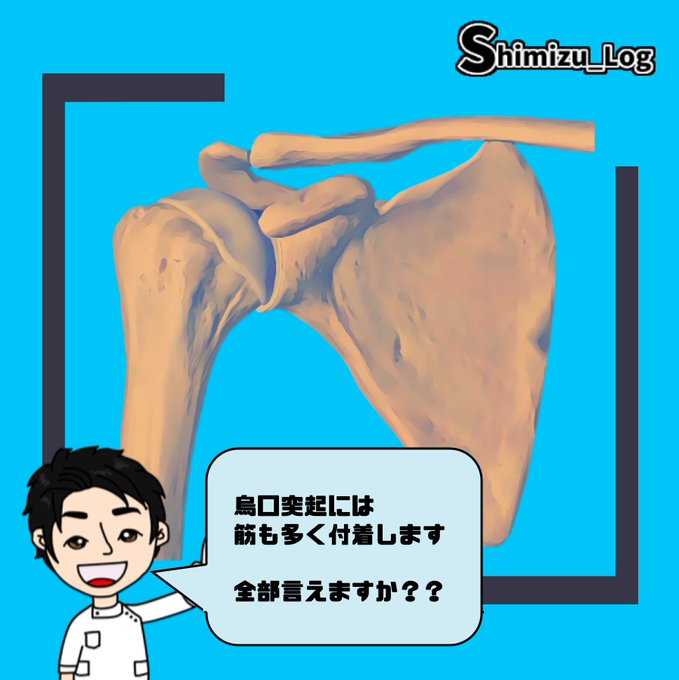

#Shimizu_Log

今日は烏口突起に付着する"筋"を学んでいきましょう!

"内側から外側"

にどのような順で筋が付着するか?

そして

外側は"表層・深層"

にどういった位置関係で筋が付着するか?

3次元で考える必要があります^_^

特に

上腕二頭筋短頭と烏口腕筋は

臨床でも重要だと思います😁

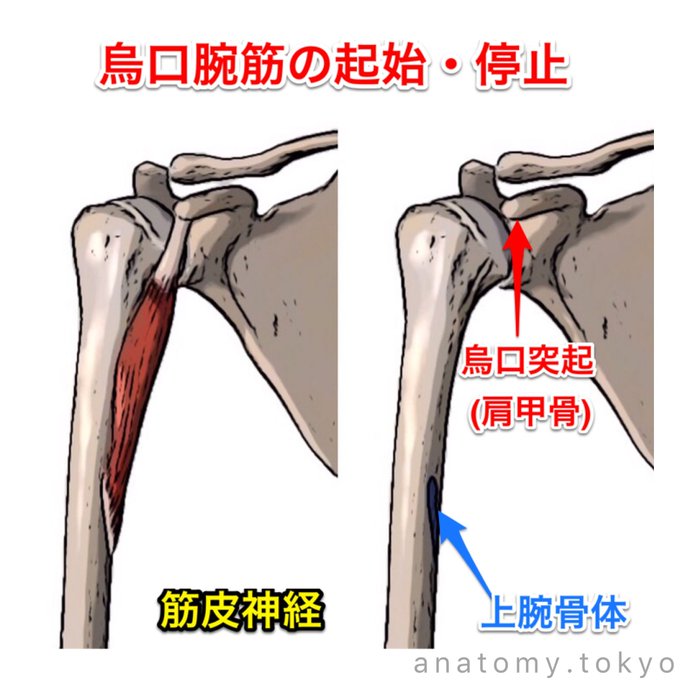

烏口腕筋の起始は(A. )、停止は(B. )、支配神経は(C. )、作用は肩関節の(D. )と(E. )である。

解答

A.烏口突起 B.上腕骨体

C.筋皮神経

D.屈曲 E.内転

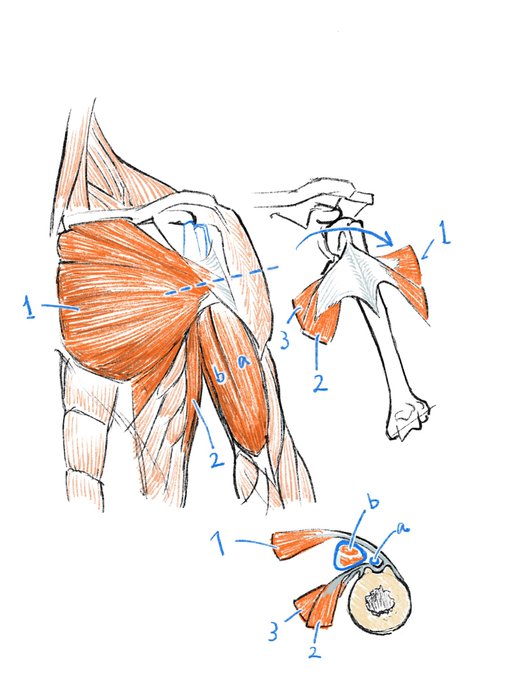

昨日紹介した腋窩の筋配置の概念化は幾何学ではなく解剖所見に基づく。大胸筋(1)を起始で外してひるがえすと停止腱が広背筋(2)と大円筋(3)の腱と結節間溝の底で連続し、上腕二頭筋長頭(a)と二頭筋短頭+烏口腕筋(b)のための腱鞘のような走路を作る。点線は右下の断面図の高さ。

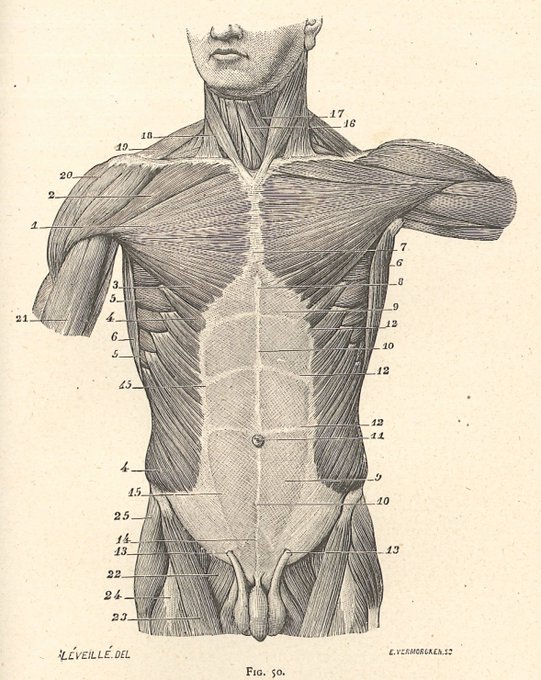

上腕を水平あたりまで外転または挙上させると、前方では烏口腕筋、前鋸筋、広背筋肋骨部が見えるようになり、後方では肩甲骨の内側縁が外向きに傾斜し、三角筋後部に隠れていた小円筋が見えるようになる。つまり表現や再現できる起伏が増え、その結果、作品の見所が増える。

烏口腕筋の起始は(A. )、停止は(B. )、支配神経は(C. )、作用は肩関節の(D. )と(E. )である。

解答

A.烏口突起 B.上腕骨体

C.筋皮神経

D.屈曲 E.内転