月岡芳年のTwitterイラスト検索結果。 300 件中 6ページ目

今回のラノベ古事記の表紙も東京モノノケさん(@tmnk_illust)のイラスト!

元ネタは有名な月岡芳年の神武天皇の浮世絵です。『次回はこれをベースにお願いします!』って伝えたのはなんと4年前でした😇

本当に長い間待ってくれて...しかもこんなに可愛く素敵に仕上げてくださって感謝しかない...!!!!!

明日も身を粉にして働いて、出来るだけ早く京都帰ってきて、半額惣菜買うダッピ。

今日はしくじったダッピ。

今の日本の代表的神様 貧乏神

月岡芳年筆

平家随一の猛将とされる #平教経 は、頼もしい #シベリアンハスキー になりました

直垂と威糸は #月岡芳年 の浮世絵がかっこよかったので寄せてみてます

#久鶻堂

#源平戯画

#犬イラスト

#平家物語

#heikemonogatari

幕末を振り返る画像。

『五条橋の月(『月百姿』シリーズ/画・月岡芳年)の拡大画像』

元記事 →『【これが130年前!?】最後の浮世絵師が描いた『100枚の月』がとんでもなく新しい【月岡芳年】』 https://t.co/2olPVBgfRb

#幕末

#歴史

<大百足(4)>

近江国三上山に棲む巨大なムカデの妖怪。源氏・平氏と並ぶ武家の棟梁・藤原秀郷(俵藤太)に退治された。 1.月岡芳年『新形三十六怪撰』「藤原秀郷龍宮城蜈蚣射るの図」※百足は描かれていない 2.『#手裏剣戦隊ニンニンジャー』オオムカデ

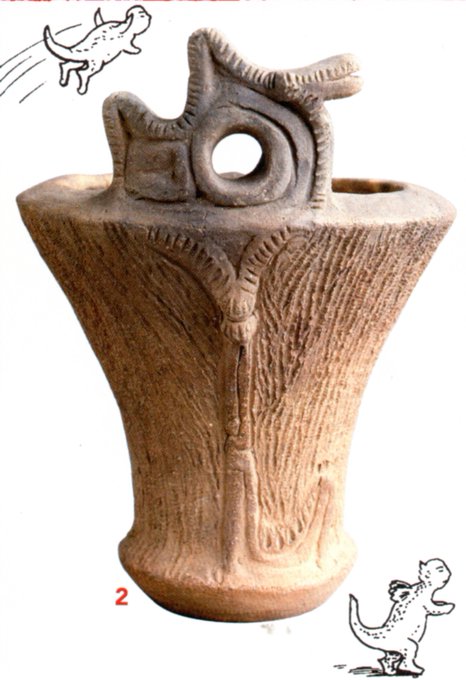

漫画やイラストの原画以外に、歴史・民俗資料や美術作品なども展示されていました。

(添付画像は〈蛇体把手付深鉢形土器〉と月岡芳年『月百姿』より玉兎・孫悟空)

#諸星大二郎展

話題の「みを」で以前復刻した月岡芳年の高倉屋助七を読んでみた。

江戸時代、彫師は「絵の彫り」よりも「字の彫り」の方が位が上で、何故かというと字が読めないと彫れないから、という事らしいのだが、私も全く読めずに復刻していて哀しかった事を思い出した。

幕末を振り返る画像。

『貞観殿月 源経基(『月百姿』シリーズ/画・月岡芳年)の拡大画像』

元記事 →『【これが130年前!?】最後の浮世絵師が描いた『100枚の月』がとんでもなく新しい【月岡芳年】』 https://t.co/2olPVBgfRb

#幕末

#歴史

幕末を振り返る画像。

『朝野河晴雪月 孝女ちか子(『月百姿』シリーズ/画・月岡芳年)の拡大画像』

元記事 →『【これが130年前!?】最後の浮世絵師が描いた『100枚の月』がとんでもなく新しい【月岡芳年】』 https://t.co/2olPVBgfRb

#幕末

#歴史

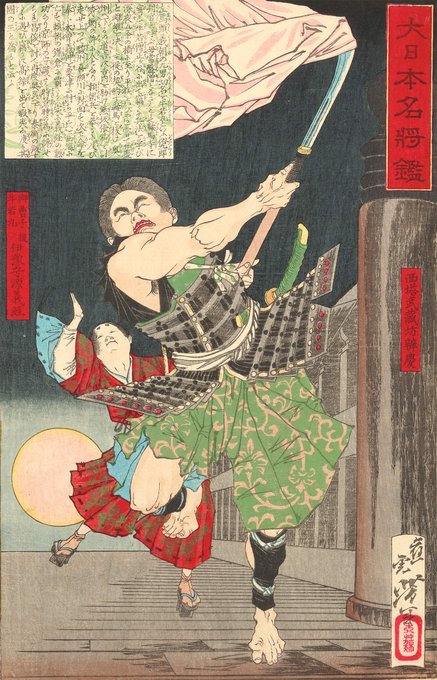

当時は時事報道が禁止だったため、戦国時代の将士に仮託する形で上野戦争を中心に戊辰戦争で戦った武士達を描いた、浮世絵師・月岡芳年の「魁題百撰相」。詞書の内容から人物が特定可能な物も存在しますが、もしかすると成一郎や平九郎に擬せられた人物を描いた作品も在るかもしれません。#青天を衝け

当時は時事報道が禁止であったため、戦国時代の将士に名を借りる形で上野戦争を中心に戊辰戦争で戦った武士達を描いた浮世絵師・月岡芳年の「魁題百撰相」。詞書の内容から人物が特定可能な物も存在し、又、未だ特定には至りませんが成一郎や平九郎に擬せられた作品も在るやもしれません。#青天を衝け

「芳年:東京自慢十二ヶ月」(1880)

https://t.co/rGHTDD4JUW

幕末・明治を代表する浮世絵師 月岡芳年(1839-1892)による、各月の東京の名物を描いた連作美人画より。江戸時代に一大ブームとなった朝顔と、新橋の芸者の姿が描かれています。猫柄の着物も可愛いです。

#天牛書店Images #浮世絵 #朝顔

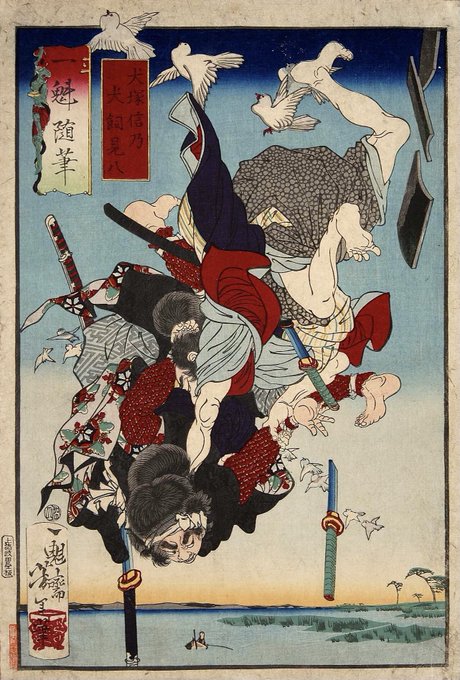

牛若丸(源義経)が投げ付けた狩衣を、武蔵坊弁慶が不意に薙刀で振り払ってしまったという構図が印象的です。史実では義経は切腹して最期を迎えますが、本浮世絵の解説文には「蝦夷に渡り、其の国の王と為る」とあります。

https://t.co/t7mltUVIIc

#刀剣ツイッター #刀剣ワールド浮世絵 #月岡芳年

初めて足の無い幽霊を描いた応挙。何故掛け軸に幽霊なのかと言うと安永の頃、真夜中に怪談を話すたび蝋燭を消して行く百物語が流行り、飾ってその場を盛り上げる為だったそうだ。応挙の絵は幽霊が抜け出してくると言われるほど迫力が有ったらしい。月岡芳年がユーモラスにそれを描いている。

<大百足(4)>

近江国三上山に棲む巨大なムカデの妖怪。源氏・平氏と並ぶ武家の棟梁・藤原秀郷(俵藤太)に退治された。 1.月岡芳年『新形三十六怪撰』「藤原秀郷龍宮城蜈蚣射るの図」※百足は描かれていない 2.『#手裏剣戦隊ニンニンジャー』オオムカデ