浮世絵。のTwitterイラスト検索結果。 65 件中 3ページ目

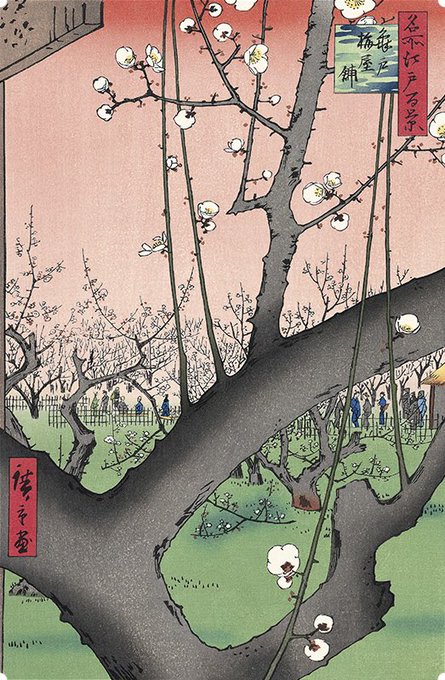

#ゴッホ や #モネ ら印象派の画家たちが出会った #広重 の浮世絵。江戸で刊行されてから10〜20年経過していたと思いますが、現代の私たちが美術館で目にする作品よりも、ずっと色鮮やかだったと思います。

アダチ版画の復刻版で、ぜひ彼らの感動を追体験してみてください。

https://t.co/Vv9uEuzLJy

国貞「木ひき町森田座顔見勢楽屋之図」(1812)

https://t.co/t3JiP8NZ3v

江戸後期を代表する浮世絵師の一人、歌川国貞(三代豊国)が江戸の歌舞伎劇場森田座の顔見世興行時の楽屋を描いた三枚続の浮世絵。楽屋の詳細が描かれていて面白いですね。

#天牛書店Images #浮世絵 #歌舞伎 #ストックイラスト

■ブー爺『秋休み暇つぶし』TV「英雄たちの選択:葛飾北斎」

20代、和・中国・西洋技法→個性的な浮世絵。35歳で独自に道。師=森羅万象。40歳代、滝沢馬琴「珍説弓張月」で北斎が挿絵で人気。50歳で「北斎漫画」で大人気。大英博物館の「万物絵本大全図」103枚の海外伝説を浮世絵版下絵。

#やっぱり美女が好き!

11日より #根津美術館 で開催の『 #はじめての古美術鑑賞 人をえがく』よりあえての #美人画

《美人図》#宮川長春

《砧打美人図》#窪俊満

美人画といえば浮世絵。立姿の美人は菱川師宣の弟子・宮川長春の肉筆画。窪俊満の方は地味な色合いの着物が美女ぶりを引き立ています

「おもう事叶福助・思ふこと叶ふくすけ」

https://t.co/F0ENZPcPUB

江戸時代後期に高い人気を誇った名浮世絵師 歌川国芳による浮世絵。江戸時代に大いに流行した、願いを叶える縁起人形 叶福助を題材にしたシリーズの一枚で、福助の特徴である大きな頭をユーモラスに描いています。

#天牛書店Images

「奥州海岸一覧」(1867)

https://t.co/HAuOmBb7Zm

幕末/明治元年(1868)の戊辰戦争期に発行された、歌川国輝による時事浮世絵。戊辰戦争の末期に、旧幕府海軍を率いた榎本武揚が軍艦で東北・北海道を目指す様子を、奥州征伐に向かう源頼朝に偽装して描いたもの。

#天牛書店Images #浮世絵 #日本史

「川中島の戦い」

https://t.co/OFYRA41pVa

江戸時代後期の名浮世絵師 歌川国芳による、戦国時代の合戦「川中島の戦い」を題材にした浮世絵。武田信玄と上杉謙信が対決したことで知られる川中島の戦いで、武田信玄の軍師 山本勘介が討ち死にした場面を描いたもの。

#天牛書店Images #浮世絵 #日本史

太田記念美術館で開催中の「江戸の土木」展。メインビジュアルに使用されているのは、北斎の #浮世絵。山の中の木挽の家族が描かれています。その仕事の様子はツッコミどころ満載ですが、三角形を多用した構図は全く見飽きません。

同展会場から生中継した #ニコ美 の動画は https://t.co/SEKkB0NUoD

作られた当時は、大衆的な現代でいうとグッズに近い感覚

近代まで扱いあまり良くなかったが、現在は時代を代表する芸術として認められている、それが浮世絵。

現代のアニメや漫画も、世界的に認められ、美術館で展示会もひらかれる。きっと歴史に残っていく文化だと思います。

まるでDA PUMP?19世紀に大流行したダンス「雀踊り」を描いた岳亭春信の浮世絵。アクロバティックな動きに釘付けになります😲!雀踊りは宮城県を中心に「仙台すずめ踊り」として現代でも親しまれています。

「カワイイ」は時代を超える!セクシーでかわいい夏の美女と金魚の浮世絵。リップと着物の桃色に金魚の入った容れ物も...どこをとってもキュートです😍作品は栄昌の「郭中美人競 角玉屋若紫」です。

江戸時代、疱瘡(天然痘)という感染症除けのお守りが、疱瘡絵という浮世絵。赤は魔除けの効果があるとされ、赤一色で摺られています。ミミズクは、丸い大きな目をしていることから、天然痘による失明の危険から守ってくれました。7/26まで開催の「太田記念美術館コレクション展」にて展示中です。

本日6/5は #ストロベリームーン ということで、月岡芳年「月百姿」より「豊原統秋」をご紹介。ある夜、道に迷って狼に囲まれた統秋。得意の笛を吹いたところ、狼たちはその音色に聞き入り、無事に帰ることができました。襲いかかろうとする狼たちの表情にご注目。6/9は #芳年忌 #おうちで浮世絵。

江戸時代、疱瘡(天然痘)除けのお守りが、疱瘡絵という浮世絵。赤は魔除けの効果があるとされ、赤一色で摺られています。ミミズクは、丸い大きな目をしていることから、天然痘による失明の危険から守ってくれました。太田記念美術館は3/16まで休館中。自宅で浮世絵を楽しむために #おうちで浮世絵

「新板 大黒天福引之図」(明治期)

https://t.co/sOJkhwRjej

明治〜昭和初期の日本画家 河鍋暁翠(1868-1935)の三枚続浮世絵。

大黒様の福引をひっぱるネズミたち。お多福の周りには当たりの宝物が。もう片側では七福神が宴会中と、縁起物とおめでたさが山盛りの一枚です。

#天牛書店Images #イラスト

北海道のアイヌの家族たちを描いた浮世絵。母親の口の周りには髭のような刺青が描かれています。月岡芳年の門人である二代歌川芳宗の「芳宗随筆」より。明治32~33年(1899~1900)頃の制作なので、日露戦争の少し前になります。太田記念美術館にて12/22まで開催の「ラスト・ウキヨエ」展に展示中。

アイヌの家族たちを描いた浮世絵。雪が積もる中、大根や魚、薪を運んでいます。月岡芳年の門人である二代歌川芳宗の「芳宗随筆」というシリーズより。明治32~33年(1899~1900)頃の制作。太田記念美術館にて11/2より開催の「ラスト・ウキヨエ 浮世絵を継ぐ者たち」展にて紹介。 #秋の歌川派フェスタ