国貞のTwitterイラスト検索結果。 220 件中 5ページ目

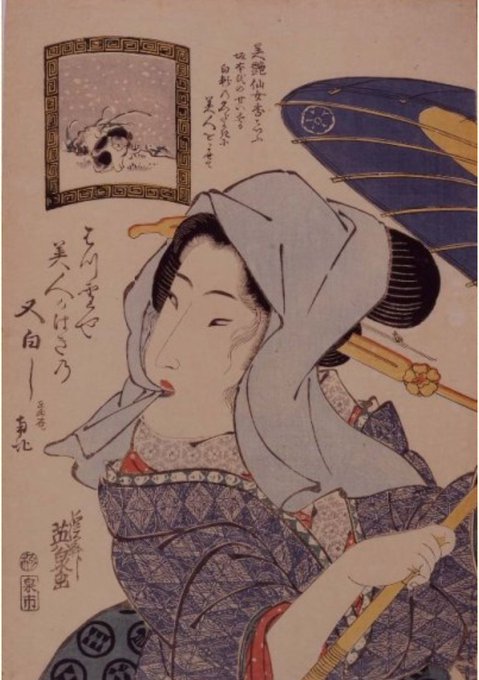

大雪の中、道を急ぐお嬢さん。黒御高祖頭巾に蛇の目傘、雨雪用の高下駄。雪華模様のコートがポップで目を惹きます。古河藩主・土井利位(どい としつら)が天保3年(1832)に著した「雪華図説」を発端に、庶民の間で流行しました。

歌川国貞 『百人一首絵抄 十五 光孝天皇』ヨリ #お江戸スタイルブック

2021年あけましておめでとうございます!⛩🌅

ディズニー繋がりのみなさまも、だいちゃーのみなさまも、どうか素晴らしい一年となりますよう心から願っております☺️✨

ロデオをするウッディ(牛はいそうだな、というオリジナル)と、歌川国貞のオマージュのお大知でお祝い!

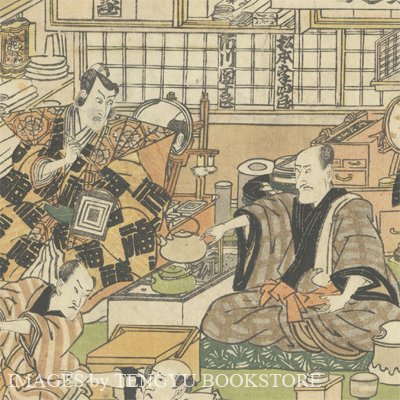

「木ひき町森田座顔見勢楽屋之図」(1812)

https://t.co/t3JiP95As5

江戸後期を代表する浮世絵師の一人、歌川国貞(三代豊国)が江戸の歌舞伎劇場・森田座の顔見世興行時の楽屋を描いた三枚続の浮世絵(欠損有)。

活気ある楽屋の様子が伝わってきます。

#天牛書店Images #イラスト #浮世絵 #歌舞伎

本日掲載

豊国二代 「美人時世姿」

https://t.co/HEsWSGooRA

豊国二代は豊国初代の門人で養子となり、文政8年に豊国二代を襲名します。しかし弘化元年には、兄弟子の国貞が豊国の名跡を継いで「豊国二代」と称し、その存在をなかったことにされてしまいます。

1枚目は国貞(三代豊国)の東海道シリーズより「池鯉鮒」。背景に注目すると、初代広重「東海道五拾三次之内 池鯉鮒(保永堂版)」(2枚目)とほぼ同じ構図。馬の数や向きも同じです。広重の方が出版が先なので国貞が真似をしたことになりますが、当時は珍しいことではありませんでした。(12/21まで展示中)

「浮世絵 美人画」

https://t.co/0fhJDQ7jFt

江戸時代後期の浮世絵師 歌川国貞(三代 豊国)による連作浮世絵中の1枚。

歌川広重の代表作「東海道五十三次」で描かれた風景を背景にし、国貞が得意の美人画を前景に描いた本作は「美人東海道」と呼ばれるシリーズです。

#天牛書店Images #イラスト

京都祇園の芸子。涼しげな薄物の着物の裾模様は撫子、帯の柄は鳳凰。家紋は梅紋で、襟にも梅文が入ってます。祇園は芸子が多く、その芸も達者な女性が多かったそう。キリッとした表情にストイックさが垣間見えます。歌川国貞『浮世名異女図会 洛陽祇園町芸子四条河原夕涼』ヨリ #お江戸スタイルブック

七代目市川団十郎のプライベート姿。辰の刻(朝8時頃)、房楊枝で歯磨きしているところです。着物の柄は替紋「松川菱に蔦」の染め抜き。また別の替紋「杏葉牡丹」があしらわれた水差しや、「かまわぬ」柄の器など、日用品が可愛くって好き。

歌川国貞『俳優日時計 辰ノ刻』ヨリ #お江戸スタイルブック

ROCKなヒーロー! 黙阿弥が脚色した歌舞伎の演目「粋菩提悟道野晒」に登場する色男、野晒悟助(のざらしごすけ)。国貞の浮世絵に描かれた悟助は、龍の彫物と野にさらされたドクロの着物がROCKです🎸!

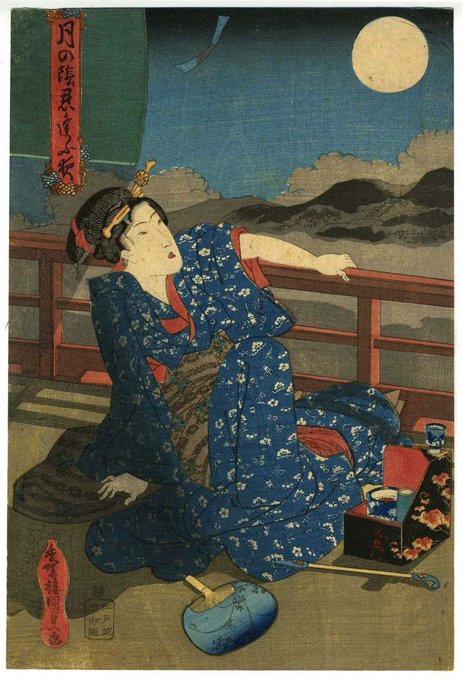

浮世絵に「影」発見💡 影を障子に浮かび上がらせた「影絵」など、シルエットを描いた作品はよく見かけますが、影を使って物や人を立体的に表現している浮世絵は少ない気が!歌川国貞の作品「月の陰忍逢ふ夜」です🌝💕

「浮世絵 美人画」(1815-1842年頃)

https://t.co/Mttkh4clXf

表題は"縁むすび 女夫評判 擂子木の木性 擂鉢の土性"。

美人画や役者絵などの人物画を得意とし、高い人気を誇った、江戸時代後期を代表する浮世絵師のひとり 歌川国貞(三代 豊国)による美人画です。

#天牛書店Images #浮世絵 #イラスト

我が家の #おいしい浮世絵(^q^)

1. 押し寿司と握り寿司のセット(三代豊国筆『足利絹手染紫』八編)

2. 文字焼き※後のもんじゃ焼き(よし藤筆「しん板ほうづきあそび」 部分)

3. ゆで玉子(二代国貞筆『娘庭訓黄金鶏』五編 上巻 見返し)

4. 重詰め握り寿司(国芳筆「妙でんす十六利勘 食乱損者」 部分)