ColBaseのTwitterイラスト検索結果。 14 件

二十四節気の #小暑(しょうしょ)の季節になりました。

この頃から暑さが強くなり、小暑から立秋の前日(今年は8月7日)までが暑中見舞いを送る期間です。

こちらは #歌川国芳 の『金魚づくし・百ものがたり』。百物語を終え、化け猫が現れた瞬間が描かれています!#ColBase

https://t.co/wyZmrJ5RCa

こちらは #円山応挙 が描いた『朝顔狗子図杉戸』の一部分。

この杉戸は、尾張国(現・愛知県西部)の明眼院(みょうげんいん)という眼病治療で有名なお寺の書院の廊下に設置されていました。

作者の応挙は治療のお礼に、書院の襖絵などを描いたと伝えられています。#ColBase

https://t.co/9nZjJvzWpn

二十四節気の #夏至(げし)の季節になりました。日本がある北半球では昼の時間がもっとも長く、日影が短くなる頃です。

こちらは #川瀬巴水 の『旅みやげ第二集』より『金澤下本多町』。現在の石川県金沢市にあたる場所が描かれています。#ColBase

https://t.co/sRt3ATmAPe

本日、12月20日は #岸田劉生 の命日です。画像は代表作「麗子微笑」。モデルは劉生の愛娘、麗子(満7歳)。手に持つのは青いみかん 。

劉生は38歳で逝去するまで、麗子をモデルに多くの絵を描いており、ジャパンサーチでも10点以上の麗子像を閲覧できます。#ColBase

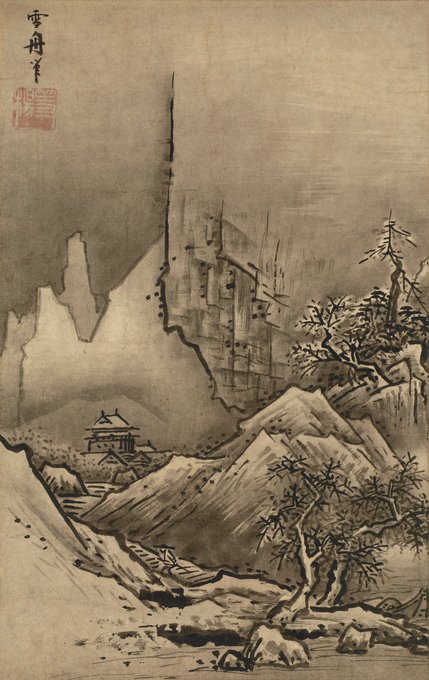

こちらは室町時代の禅僧画家 #雪舟 によって描かれた山水画。国宝にも指定されている、雪舟の代表作です。

左が『秋景』で、右が『冬景』です。右の『冬景』は中心にある線が印象的ですが、これは断崖の輪郭線が強調されたもので、中国の山水画によく見られる描写だそうです。#ColBase

12月6日は #音の日 とされています。音の日にちなみ、日本の楽器にまつわる作品をご紹介します。

こちらの絵は、文化12年(1815)4月に徳川家康200年忌法要後、白書院で開催された舞楽の様子を描いた巻物です。#ColBase

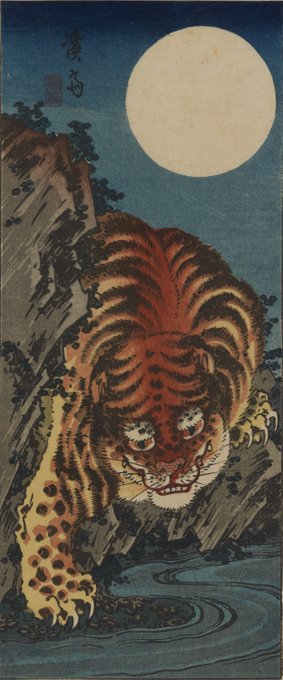

先日の #皆既月食、ご覧になりましたか?

月をモチーフにした錦絵をご紹介します。満月の下、水を飲みに現れた #虎 が描かれた作品です。

虎は月と共に作品に登場する事が多く、特に #北宋 の詩の中にある「猛虎一声山月高」の一句は有名です。#ColBase

【#ColBaseで国宝展を楽しもう】慌てふためいている男たち。なぜ慌てているのでしょう?#ColBase には、この絵巻一巻すべての場面の画像を掲載しています。物語のストーリー、詞書は流麗なくずし字、辞典を片手に読み解くのも楽しいかもしれません。

#東京国立博物館 #国宝展

https://t.co/zqexwmBSod

とはいえ、「昭和20年以前には裸足で歩いている者はきわめて多かった」(宮本常一『絵巻物に見る日本庶民生活誌』)そうです。画像は江戸時代の画家・宮川長春『風俗図巻』(ColBase)から。(画像はCC BY)#ジャパンサーチ

https://t.co/JxwXW533Oq

日英博覧会では、国宝33点を中心とした古美術品の展示が高い人気を得ました。画像は展示品の1つであった雪舟の「秋冬山水図」(国宝)。東京国立博物館所蔵(画像はCC BY)

ColBase(https://t.co/kX2a2x6jPI)