461 件中 81〜90件を表示

「泳ぐ頭」な復元像(1)で話題のティタノコリスですが、知られる部分は甲皮・前部付属肢・歯と鰓の断片のみ(2)、残りは近縁で全身が知られるカンブロラスター(3:https://t.co/V1ZiQCB9iv)を基に復元されています。長大な頭は一見して異様だが、フルディア科のラディオドンタ類(4)にしては一般的です。

1

9

@IV757975026 だとすれば肢節がもっとぐにゃぐにゃでボロい産状にあるはずだけど、それどころか関節が整えたものしかないですね…。

個人として柄部以降の肢節が捕獲、柄部と本体の連結部が口に餌を押し込む動作を担ったと思います。ここで付け根の柔軟さがポイントになります。

0

2

オパビニア復元メモ。

1975年、1996年と2007年版の全身復元はいずれも一般に見られるが、最新(2011)の再検討ではいずれも不正確性があり、1996年版のそれが最も少ない(ほぼ逆戻り)とのこと。

ハサミ部分の向きは永遠に間違われる。 https://t.co/BowhJOHYdQ

133

387

#みんなでつくるTwitter古生物図鑑

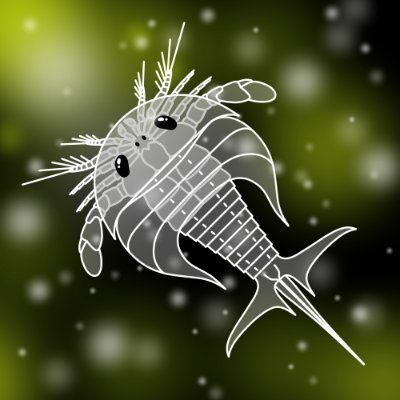

オパビニア レガリス

#Opabinia regalis

#カンブリア紀 ウリューアン期

カナダ #バージェス動物群

体長7cm

海産

基盤節足動物 stem-#Arthropoda

"鰓のある葉足動物" #GilledLobopodians

オパビニア科 #Opabiniidae

旧解釈

無甲類 #Anostraca

27

90