円山応挙のTwitterイラスト検索結果。 124 件中 5ページ目

2020年の嵯峨嵐山文華館の展覧会が面白そう!

・THE 百人一首 1/29-3/30 池田孤邨筆「三十六歌仙図屏風」を本邦初公開

・いちからわかる 円山応挙と長沢芦雪 4/25-6/21

・いきものがたり 猫たちの逆襲 7/4-9/22

・悲劇の天才画家たち(仮) 10/1-1/11

展覧会ネーミングが安村敏信先生イズムで嬉しい w

江戸時代を振り返る画像。

『円山応挙の肖像画(『近世名家肖像』より)』

プロフィールは→https://t.co/9Vdemlhk8N

#江戸時代

#歴史

#絵師

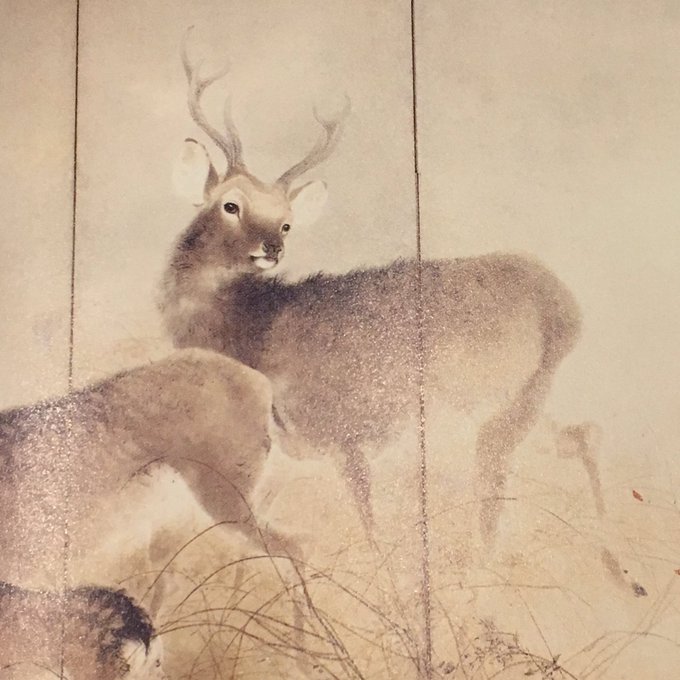

金箔地に墨で描いた孔雀と松‥でも、松は緑に、幹は茶色に見える??

円山応挙の代表作『大乗寺襖絵』が京都で24年ぶりに公開。

https://t.co/jMhIaH9rdN

朝晩は肌寒く、鴨川や近くを流れる白川では鴨などの冬鳥を見かけるようになりました。こちらは、円山応挙(1733-1795)の「水中鴨図」です。餌を探して水中にもぐり、お尻を突き出した可愛らしい構図です。

#京都国立近代美術館 #京都画壇 #四条派 #呉春 #maruyamaokyo #goshun

京都国立近代美術館で開催中の「円山応挙と京都画壇」を観に行ってきた。ずっと観たかった応挙寺の襖絵を観られて良かった。琵琶湖を描いた風景画が好きだった。スケッチも凄かった。牛祭りの絵が後期に展示されるので後期が始まったらまた観に行こうかな。

ポスターになってる椿の絵は、円山応挙の写生図巻(千總蔵)を林司馬、吉田友一が模写したもの。これをさらに部分模写し台紙に貼ったものも展示している。京芸の日本画では今もこれを手本として、学習用に使用されている。円山応挙の伝統がまさに続いている。

近代京都の日本画関係でしばしば出てくる幸野楳嶺、円山応挙の孫弟子だったんですね。堅くて優等生的な筆致。画集は一応あるんだけどウン万円はちょっとな。

円山応挙の子犬の絵がカワユかった。

9/29までだが11~12月に京都に巡回、孔雀に替わって芭蕉の襖絵が展示される。

@TrinityNYC @kotoda4573

ぼんやりポメをモフってたら、ポメが江戸時代に転生(タイムスリップ?)して、なんだこのモフモフな金色に光る生き物は!?こんなの初めて見た!!と円山応挙とか長沢芦雪にチヤッホヤされ、そして出来たのが例の絵ですってなる話を思いつきました(スヤァ) #ポメラニアン

さっき「美術でござる」43回めができました(画像は制作途中のもの)。今回は円山応挙の巻💨

毎月第2日曜に毎日小学生新聞に掲載〜

江戸時代を振り返る画像。

『『応挙の幽霊』(円山応挙 画)の拡大画像』

元記事 →『【厳選25枚】江戸時代の幽霊画がめちゃくちゃ怖い【夜見ちゃダメ】』 https://t.co/NX1xBrqtxX

#江戸時代

#歴史

天明期の絵師の円山応挙です。狩野派で学んだ人ですが、写生を重視して狩野派と融合させた画風が特徴です。金刀比羅宮の障壁画が有名です。日本独特の足の無い幽霊は応挙が描き始めたと言われています。

「円山応挙から近代京都画壇へ」にて、ゆったりした空間で壮大で美しい襖絵などを堪能。応挙は背景がすっきりしていて穏やか。有名なころころした犬は展示前だったけど、長沢芦雪の超絶きゃわいい犬はしっかり愛でられた。竹内栖鳳の犬は更に写実的。呉春はワイルド。多様な画風が観れて面白かった!

@66_minomushi 蓑虫の虎の目つき、人と表情や付き方が違っていて面白いですね。

江戸時代、円山応挙でも猫みて描いたと言われるので、結構、別の絵からイメージのコピペ、別の生き物、架空の動物から、要素を引いたり、虎、目の描き方を調べるほど。日本美術史家だったら人生が終わりそうです。

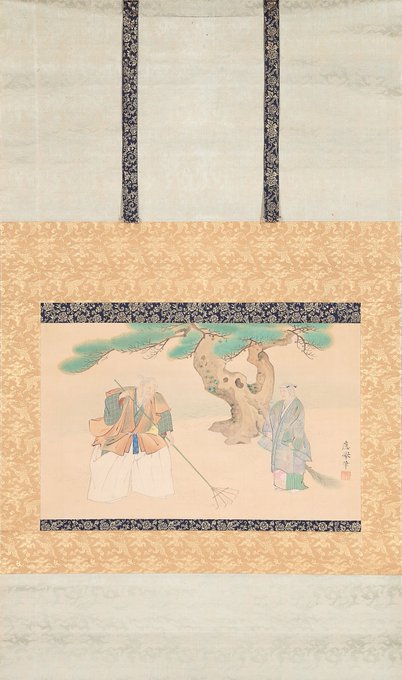

【吉村(蘭陵)孝敬 よしむら(らんりょう)こうけい】

1769-1836 京都出身。絵師。円山応挙晩年の弟子で応門十哲のひとり。絵師であった父: 吉村蘭洲から学び、円山応挙に師事。本願寺の本如上人に仕え、障壁画制作に参加。花鳥人物画にすぐれる。琴高仙人図, 農耕十二景図, 波濤図, 海棠孔雀図

【娯楽室】弊社が制作した #ゆうれいガール LINEスタンプのように、幽霊といえば白装束に三角頭巾で足がないのが定番ですが、このイメージの起源は何だったのでしょうね。歌舞伎「四谷怪談」の演出という説や、円山応挙の幽霊画という説などいくつかあるようですが…(や)

https://t.co/3Yndt0mYjB